역사적 부처님의 가장 인상적인 삶의 순간은 언제일까. 많은 불교도들은 대개 부처님의 탄생장면을 꼽는다.

‘천상천하 유아독존’

이란 말은 실은 가장 오래된 유행어 중 하나이고 그 해석을 어떻게 할 것인가에 대해 많은 사람들이 관심을 갖는다.

또 어떤 사람은 편한 왕궁에서 머물던 왕자신분의 부처님이 처음으로 세상의 노병사를 경험하는 순간을 꼽기도 하고, 혹은 갓 태어난 당신의 아이를 비롯한 가족들을 모두 남겨두고 '인류를 위해' - 그렇게 되었으니 다행이다 - 결심하는 순간. 서양의 학자들이 ‘위대한 출발 Great Departure’이라고 부르는 성을 뛰어넘어 출가하는 그 신화적인 장면을 떠올리기도 한다.

또한 붓다가 깨닫는 장면도 있고, 설법하는 장면도 있다. 물론 ‘불교’의 정확한 출발지점은 아마 그 깨닫는 장면이나 처음으로 설법하는 장면이라 할 수 있을 것이다. 하지만 역시 인간으로부터 출발했던 그가 성자로서의 마지막 모습이자, 또한 가장 인간적인 열반이야말로 붓다의 전기에서 가장 주목할 수 밖에 없는 장면이다.

붓다의 죽음은 분명 한 사람의 인간으로서의 생을 마감하는데서 그치는 것이 아니라 깨달은자의 완성이며 혹은 깨달은 이로서의 시작일지도 모른다. 하지만 끝이니 완성이니 또다른 시작이니 하는 시간적 제한도 분명 그에게는 어떤 별다른 의미도 없을게다.

다만 인간의 모습으로 시작했으니 언젠가는 그 끝이 있다는 것을 우리에게 보여주는게 굳이 의미라면 의미일 뿐이다. 우리에게 인생의 시작과 끝은 분명 전부이며, 그 이후의 일이 너무도 두렵고 궁금하다. 남아있을 나의 죽은 신체와, 어디로 갈 지 알 수 없는 나의 영혼, 정신, 혹은 귀신 - 뭐라고 부르든 그 것 - 의 행방.

우리는 부처님이 그것에 대해 열심히 우리에게 이야기 했다고 알고 있지만, 붓다는 정작 과거의 일들, 미래의 이들에 대한 후회, 미련, 집착, 걱정 등을

‘쓸 데 없고 불필요한 생각의 작용 - 번뇌’

라고 단정 지으며

"다만 지금 이 순간, 여기에서 최선을 다하라"

고 했을 뿐이었다. 그게 지금 저 유명한 단 한 마디 '지금, 바로 여기now and hear’란 가르침이다.

그래서 불가에서는 많은 가르침을 전 해 준 스승이 돌아가실 때, 그 순간을 가장 높은 경지의 설법 ‘무상의 법문, 혹은 생사의 법문’이라고 불렀다. 생성된 것은 언젠가 사라진다는 것. 그것만큼 크 가르침이 어디있겠는가. 물론 허무하니 낙심하라는 말이 아니라, 그만큼 이 순간을 소중하게 여기라는 의미다.

그런데, 그래도, 인간으로서의 스승이 돌아가시는 장면을 제자들로서는 결코 슬퍼하지 않을 수 없는 부분이었다. ⟪열반경⟫이라는 책에는 시자였던 아난다와 열반직전의 붓다와의 마지막 대화가 끝없이 이어진다. 마치 이별을 두려워하는 어린 손자에게 인생에 대해서 쉽게 들려주는 할아버지와 같이 자상한 붓다의 목소리가.

이 때 슬픔에 빠져서 붓다의 말을 제대로 기억하지 못했던 아난다에게 같은 스승을 모시던 사형인 까샤빠의 화내는 소리가 벌써 들리는 듯 하다. 21년이나 따라다닌 아난다의 이야기야 사실 워낙 들을 기회가 많아서 익숙할지도 모르겠다. 그 자리에 누가 또 있었는지는 그날의 사진을 들여다 보며 헤아려 봐야겠으나 큰 형 까샤빠는 황당하게도 그 자리에 분명 없었다. 그가 붓다의 열반 소식을 들었을 때는 이미 붓다가 열반하신지 일주일이 지났으니까.

우리가 주목해야 하는 현장에 있었던 또 한 사람이 바로 아니룻다anuruddha이다. 붓다가 열반한 후 인드라신이 가장 먼저 붓다에게 조문시를 바쳤다. 그 다음으로 조문의 시를 지은 것이 아니룻다. 아난다는 다음 세 번째로 조시를 지었다. 기억력이 좋은 독자들은 아마 아니룻다와 붓다와 있었던 에피소드를 기억할지도 모르겠다.

어느날 부처님은 설법을 하다가 아니룻다가 졸고 있는 것을 본다. 부처님은 아니룻다를 불러서 깨웠다. 하지만 두번, 세번째 깨웠으나 아니룻다는 곧 다시 졸고 있었다. 눈꺼풀에 장사 있겠는가. 부처님은 그를 따로 불러서 야단을 쳤다.

"아니룻다여, 그대는 왜 출가했는가”

“고통으로부터 벗어나 자 유로워지기를 원해서 입니다.”

“그런 이가 중요한 설법시간에 졸면 되겠는가”

“부처님 저는 다시는 당신 앞에서 눈을 감는 모습을 보여드리지 않겠습니다.”

그리고 실제로 아니룻다는 그 때부터 잠을 자지 않았다. 그래서 눈병이 났는데, 부처님이 직접 의사를 불러 아니룻다를 진찰하게 했다. 의사는 눈을 감고 잠에들면 절로 나을 것이라고 했지만 아니룻다는 말을 듣지 않았다.

“아니룻다여, 눈은 잠을 양식으로 한다. 잠에 드시오”

“부처님 열반은 무엇을 양식으로 하는지요”

“열반은 게으르지 않음을 양식으로 한다”

“부처님, 그래서 저는 잠에 들 수가 없습니다.”

마침내 아니룻다는 눈이 멀어버렸고 앞이 보이지 않게 되었다. 하지만 어느날 마음으로 세상을 보는 지혜의 눈을 얻었다고 하는데, 그래서 '천안제일'이란 이름도 얻게 되었다. 하지만 천안은 천안일 뿐. 앞을 볼 수는 없었다. 떨어진 옷을 꿰메기 위해 실을 바늘 귀에 꿰려고 하였으나 몇 번을 시도했지만 실패했다. 인기척을 느낀 아니룻다가 실을 꿰어달라고 부탁하자 옆에 있던 이는 실을 꿰어주었다. 그가 부처님인 것을 알아챈 아니룻다가

“부처님, 부처님은 복덕이 충만하여 더이상 복을 지을 필요가 없으신 분인데 어찌 다시 복을 지으십니 까”

“복을 짓는데는 비록 깨달은 이라도 게을리 하면 안된다네”

당연하게도 부처님은 당신의 꾸지람으로 눈이 멀어버린 제자에 대해 많은 고통과 후회에 시달렸고 가슴아파했다.

아니룻다는 부처님의 제자인 동시에 아난다와 같이 부처님에게는 사촌동생이었다. 아니룻다는 그 사건 때문인지 10대제자는 물론 16나한의 위치에도 이름을 올리며 두고두고 유명해지긴 했는데, 부처님 열반의 장면을 지켜보고 있던 아니룻다는 붓다의 열반을 지켜보며 당신이 그 옛날 꾸지람 때문에 눈이 멀게 되었던 그 사건을 떠올렸을까.

또 붓다는 당신의 꾸지람 때문에 당신의 옆에서 앞을 보지 못하고 있는 제자 아니룻다를 보시면서 열반의 순간 어떤 생각을 했을까. 여튼 붓다가 열반에 든 후 붓다에게 바치는 담담한 그의 조시는 붓다의 열반, 혹은 죽음을 꺼진 불에 비유하는데 그치지만, 오래전 부처님과 아니룻다의 과거사를 아는 이들이 지켜 볼 때는 깨달음을 통해 차분해진 고요함 사이로 왠지 한줄기 가늘고 고요한 눈물이 느껴지지 않았을까.

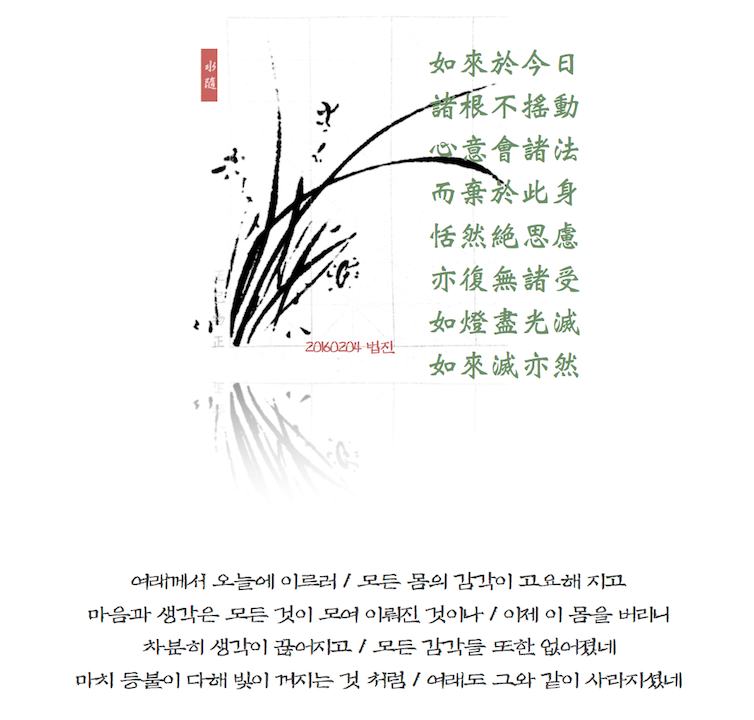

원래 이 시는 유명해서 여러가지 버젼이 있는데 내용은 비슷해도 빨리어 '열반경' 에서 번역된 운율이 좀 더 가슴에 와 닿는다. 누군가가 빨리어에서 번역한 구절이 있어서 소개한다.

nāhu assāsapassāso, ṭhitacittassa tādino

anejo santimārabbha, yaṃ kālamakarī Muni

asallīnena cittena, vedanaṃajjhavāsayi

pajjotasseva nibānaṃ, vimokkho cetaso ahū

뜻 고매한 마음 요동없이 비할 수 없는, 성자의 숨은 지고

마음 고요하여 혼란하지 않게 무니께서 마지막 때를 갈무리 하시니

미혹 떠난 마음으로 참으면서 받는 괴로움도 이제는 없고

마치 등불이 꺼지듯 열반으로 그의 마음이 자유로워졌다

source_불식 1603

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:

https://issuu.com/beopjinkdk/docs/bulsik________15__1603

Good job! This posting from Magazine of Bulsik. I'm the Magazine account.

아니룻다에 대한 좋은 글 잘 읽었습니다. :)

항상 좋은 글 잘 읽고 있습니다!!

@sleepcat님 늘 챙겨서 구독해주심에 감사드립니다^^

아니룻다와 같은 제자를 둔 무니께서는 성인이십니다.

내용중에 인드라의 조사는 억지로 무니를 신격화하려고 등장 시킨것인가 봅니다.

감사합니다. 법문 잘 읽었습니다.