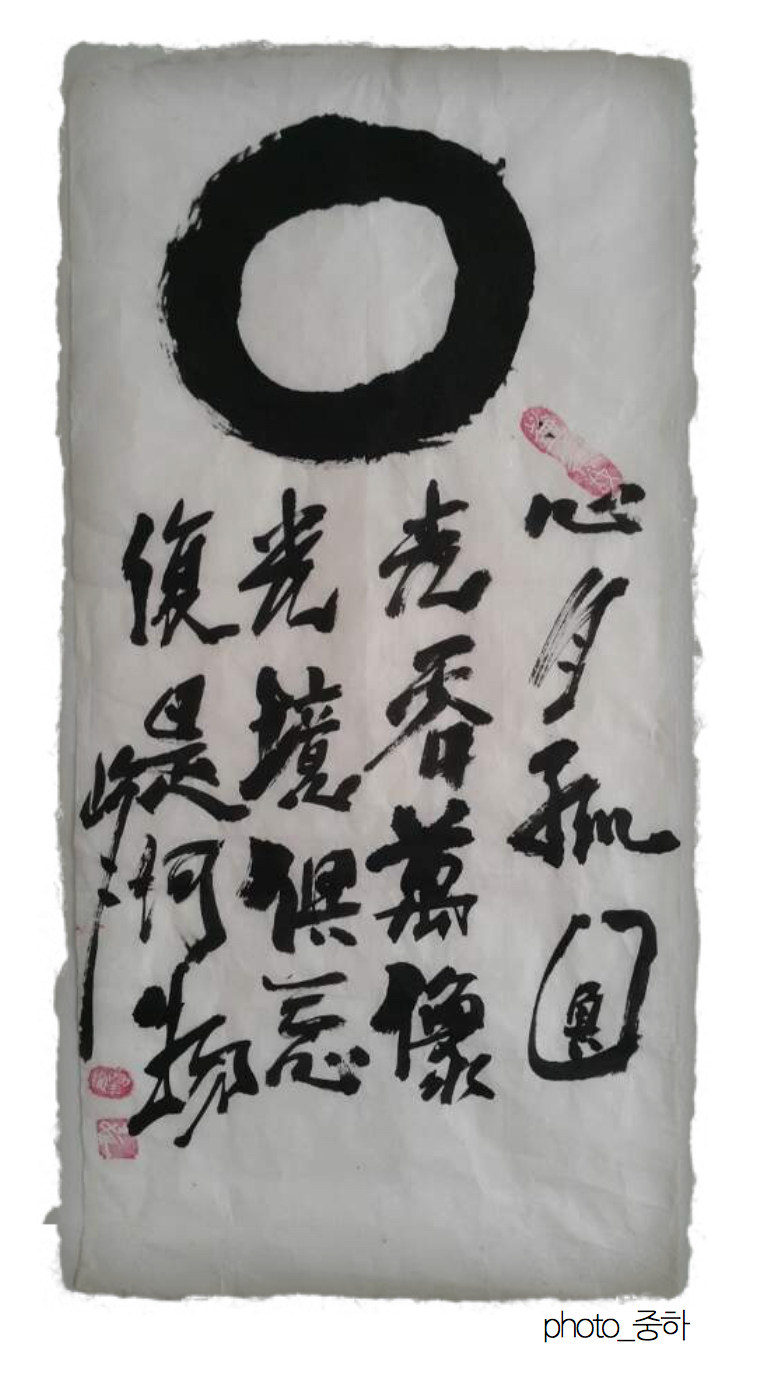

| 경허선사 시 | 봉철선사 글 |

|---|---|

|  |

상대적인 세계에서 상대가 없어지면 어떻게 될까?

우리는 상대적인 세계에서 살고 있으니 상대가 없어지면 좀 당황스러울 것 같기는 하다. 삼킨다는 의미의 '탄(呑)'이란 글자 때문에 스님들 소개를 좀 하면서 이 시를 읽어야 한다.

옛날 탄허呑虛란 법명을 가진 스님이 한 분 있었는데, 이 분의 법명이 기가 막히지 않은가. 허공을 삼켜버린다니. 불교를 학문적으로 접근하는 스님들을 우리 전통에서는 강사라고 불렀고, 그 중에서도 뛰어난 분들을 강백이라고 불렀는데, 원효스님과 의상스님 이후로 우리나라 강백 중에는 아마 탄허스님 위에 둘 스님을 찾기 어려울 것이다. 유명한 국문학자인 양주동 박사나 철학자 함석헌 선생같은 후대 쟁쟁한 이름을 남긴 이들이 이 분께 배웠다고 하니 알법도한데 아무튼 당신의 이름값을 하고 가신 셈이다.

근대 한국의 대장경 사업을 시작했던 운허스님(1892-1980)은 독립운동 하다가 절에 숨어 들어서 스님으로 신분을 변장하고 있다가 진짜 스님이 된 독특한 사람이다. 일본순사를 피해다니며 지었던 이름은 박용하였지만, 실제 이름은 이학수, 문장과 변절의 두 가지로 유명했던 춘원 이광수와는 8촌지간이었으나 어린 시절 두 사람은 한 집에 살면서 강점기 정신적인 교류를 함께 나누기도 했다. 해방 후 춘원은 변절자로 돌팔매질을 받고 운허스님의 봉선사에 와서 숨어 살며 속죄하는 마음으로 돌로 만든 베개를 베고 잤으니 냉기에 입이 돌아갔다고 전한다. 그게 '돌베개다.

운허스님은 한국불교의 역사에 한문으로 된 고려대장경이 아닌 한글로 된 번역본 대장경 사업을 벌린 스님이니 한국불교에 애정이 있는 사람이라면 사실 그 이름 정도는 기억할 필요가 있겠다. 한문으로 된 “대웅전”간판을 “큰법당”이라고 처음으로 써 붙인 장본인이기도 하니, 지금은 참 흥미롭게 여길 정도에 지나지 않겠으나 당시 스님들은 수준높은 한자가 아닌 무지한 사람들의 글자, 언문이라고 얼마나 펄쩍 뛸 일이었을까 싶다. 그러고 보면, 불교도 한 때 유교적관습에 철저히 젖어 있는 고루한 전통이었던 것 같다.

이 양반이 학인이었던 시절 효봉스님을 찾아갔다고 한다. 안그래도 스승으로부터 금강산 도인스님이라고 불릴만큼 고승이었으나 '무소유'란 베스트셀러를 쓴 법정스님이란 걸출한 제자를 둔 덕분에 유명한 이름에 더 빛이 나는 스님.

운허스님은 효봉스님한테 이렇게 질문했다.

“물고기를 잡으려면 그물을 써야 하는데, 선사들은 어째 그물도 안쓰고 물고기를 잡겠다고 그러십니까?”

물고기는 진리 혹은 깨달음, 그물은 경전이다. 선사들은 지식보다 경험을 중시하니 학인신분의 어린 스님이 이름난 선사한테 한 방 먹인 것이다. 그랬더니 효봉스님은 이렇게 답했다.

“우리는 바닷물을 통째로 마셔버리니 그물이 왜 필요하겠나”

마음은 보는만큼, 듣는만큼 생각을 만든다. 그러니 객관적인 세계가 진짜로 존재해도 내가 눈을 감고 보지 않으면 그 세계는 나에게 없는 세계다. 그래서 마음이 온갖 것을 만든다. 그런데, 눈을 떴는데 아무것도 없다고 상상해보자. 세상이 하얀, 혹은 까만 벽지로만 이루어져 있다고 한다면 마음은 어떤 생각을 일으킬 수 있을까. 불교를 공부하려면 상상력도 좀 동원되어야 한다. 마음이 본다고 하면 마음은 생김새가 없으니까 눈도 없을테고, 그러니 마음이 무엇을 본다고 하면 좀 맞지 않는다는 얘기다.

그래서 항상 마음을 빛으로 표현한다. 이 시는 마음을 빛으로 표현하면서도 온전하고 둥글며, 밤하늘에 혼자 빛나는 달에 비유했다.

빛이 마치 블랙홀 처럼 어둠속으로 모든 걸 남김없이 삼켜 버리고 나니까. 마지막에는 지 스스로가 남았는 데, 다 삼켜 버렸으니까 사실은 남을 수가 없다. 사실 이건 온갖 논리나 물질을 이용해서 비유를 드는 선사들의 말투다.

향엄이란 유명한 선사의 시를 한번 들어보자.

“작년의 가난은 가난도 아니라네. / 去年貧 未是貧

금년에야 비로소 가난이네. / 今年貧 始是貧

작년엔 송곳 하나 꽂을 땅이라도 있더니 / 去年貧 猶有卓錐之地

올해는 꽂을 송곳도 없네” / 今年貧 錐也無

여기서 '가난'이란 '깨달음'이다. 작년보다 깨달음이 더 깊어졌다는 기가막힌 비유다. 땅에 꽂을 송곳조차 버려야 그 깨달음이 온전해진다는 것이다. 그러니 빛이 모든걸 다 삼켰는데 자기가 남으면 안된다. 빛 스스로도 사라져야 한다. 그래야 온전하다. 그러고 나서 보니까 삼킨 놈이나 삼켜진 것이나 다 사라졌는데 다시 붙들고 옳고 그름을 따질게 없더라는 경허선사의 메세지가 아닐까.

불교의 모든 최고경계는 주체와 객체가 사라지고 나눠진 것이 없는 경지가 마지막이다. 하지만 거기서 끝나면 불교스타일이 아니다. 그 다음에는 다시 일상으로, 아무일 없던 듯 다시 돌아와야 한다.

결국 마지막 경지까지 가본 이는, 다시 돌아와야 한다. 산정상을 정복한 이가, 산이 아무리 좋아도 맨땅으로 다시 내려 와야 하는 것처럼. 그러니, 갔다 온 이와, 아예 가지 않은 이 사이에 어떤 차이점이 있는지는 몰라도. 지금 있는 곳이 결국은 마지막 지점이다. 그리고 우리 모두는 바로 우리가 찾아 해메는 그 마지막 목적지에서 수십년째 목적지가 어디인가를 찾고 헤메며 계속 부대끼고 있다. 언젠가는 남들이 안가본 그 경지에 가서 지금보다 훨씬 행복한 삶을 살거라고 다짐하면서.

Cheer Up!

감사합니다. 좋은 글 잘 보았습니다.^_^

@woolgom님 감사드립니다.

img credz: pixabay.com

Nice, you got a 64.0% @glitterbooster upgoat, thanks to @bulsik

It consists of $0.56 vote and $0.19 curation

Want a boost? Minnowbooster's got your back!

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

click here!

click here!This post received a 100% upvote from @krwhale thanks to @bulsik! For more information, 이 글은 @bulsik님의 소중한 스팀/스팀달러를 지원 받아 100% 보팅 후 작성한 글입니다. 이 글에 대한 자세한 정보를 원하시면,

산에 올라갔다 온 사람과 산 아래서 산을 올려다 보며 풍문으로 산 위를 아는 사람... 확실한 차이가 있겠죠. 잘 읽었습니다.