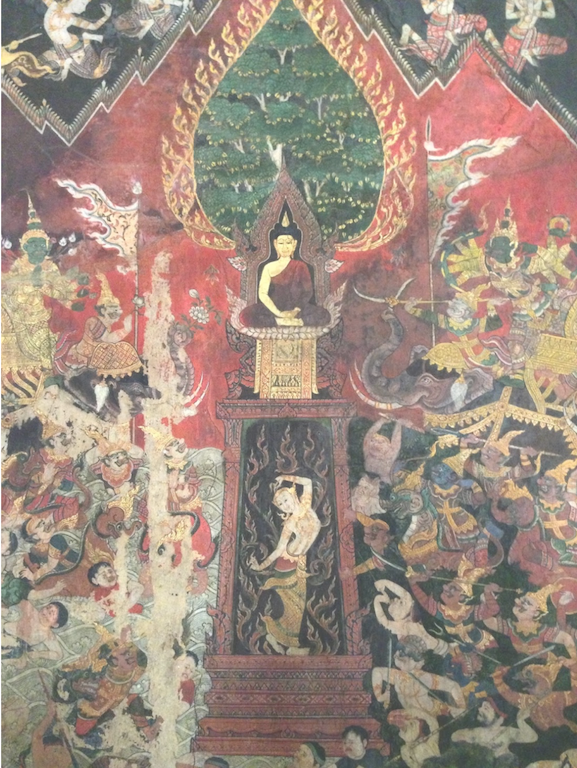

태국국립중앙박물관, photo_Beopjin

우리는 부처님의 생애를 대체로 네 개의 장면으로 기억한다. 탄생, 출가, 깨달음, 열반. 그래서 절에서 나온 달력에 보면 그 기념일이 표시되어있다. 하지만 사실 부처님의 생애에 관한 역사적인 장면들은 대개 여덟개로 구분된다. 이를 그림으로 표시한 것 중에 8상도란게 있다. 그 중에 하나,

“보리수 아래서 마군을 굴복시키는 장면” 수하항마상樹下降魔相.

불교에 문외한이

“스님 '마구니'랑 '비구니'랑 다른 건가요?”

란 질문을 해서 당황했던 기억이 난다. 아니 황당했다는 표현이 맞겠지. ‘마군魔軍’은 마의 군대란 뜻인데, 이 마군을 우리식 발음으로 ‘마군이’를 ‘마구니‘라고도 쓴다. 기본적으로 불교에서는 ‘마魔’란 장애를 의미하고 장애란 바른 마음앞에 걸리적거리는 모든 것의 총칭이다. 그러니까 사실 '외부'의 것은 아니다. 마음'속'에서 일어나는 번민과 갈등의 총칭이다.

| 걱정해야 안심돼 | 84,000의 번뇌 |

|---|---|

| 인생 좀 살아봤다 하시는 분은 누구나 알겠지만 그 복잡다단한 우리네 심경이 한둘이 아니기에그들을 의인화 해보면 쪽수도 참 많고, 그각각은 모두 우리를 아프게 하니 총칼을 들고 있을거라고 상상하지 않았을까. 그래서 군대에 비유한 것이다. 우리 생각과 마음은 실제로 찌르는 것도 아닌데 어쩜 그렇게 심장을 막 찌르는 것처럼 아프게 할까. 신통한 일이다. 사람이라면 누구나 팔자에 걱정이 있으니 점 보는 집에서 “팔자에 걱정이 있어” 그러면 남들 보다 불행하다고 생각한다. 하지만 실제로 일이 생기나 안생기나 걱정이나 근심이라도 하고 있어야 오히려 안심(?)이 되는게 대체로 우리 삶의 성격이니 “걱정도 팔자”인게 맞다. 오죽하면 걱정을 대신해줄 사람을 돈 주고 샀다는 이야기가 있겠는가. | 걱정, 근심, 우울, 짜증, 분노, 원망, 슬픔, 비애, 번민, 갈등,두려움 등등 살아갈려면 어쩔 수 없이 겪어야 할 수많은 마음의 장애들. 이걸 불교에선 번뇌라고 부르는데 그 가짓수가 108을 헤아린단다. 어떤 이들은 이걸로는 설명할 수 없는게 더 있다고 여겼는지, 84,000의 번뇌가 있다고도 한다. 하긴, 인생은 짧아도 수 없는 갈등을 경험하니 108로는 모자랄 법도 하다. 시대가 발전하면 경험의 양도 많고 그. 경험만큼 많은 번뇌가 생기는것도 사실이니 좀 더 복잡한 삶을 살게 될 앞으로는 84,000이란 숫자로도 감당 안될 날이 올지도 모르겠다. |

무기 중에 요격미사일이란게 있다. 날아오는 미사일을 공중에서 맞춰서 격추시키는건데, 그럼 총알은 어떻게 하나. 매트릭스 영화에서처럼 아직 총알 피하는 기술은 있는지 모르겠다. 총 맞는다는 말은 예전에는 어이없는 행동을 지칭하는 의미로 사용했었는데 요새는 노래가사 때문인지 사랑에 배신 당했을 때 쓴다. 얼마나 아프면 “총맞은 것 처럼” 아플까? 부처님은 화살을 맞는다는 표현을 쓰셨다. 뭐 당연하지만 2500년 전에는 총이 없었으니까. 그 유명한 화살의 비유다.

“두번째화살을맞지말라”

미술적인 감각은 사실 잘 모르겠지만, 그래도 불경 에 나오는 이야기들을 그림으로 그려내는데 우리보다 익숙한 동남아 불교도들은 법당의 온 벽을 대개 벽화로 장식해 둔다. 거기 그려진 수하항마상의 장면에는 가끔 총을 든 현대 신식군대의 모습도 드문드문 눈에 띈다. 아마 부처님도 이 시대 사람이었다면 분명 마군들도 총을 들고 있었겠지.

둘 중 하나. 화가는 그림의 내용을 이해 못했지만 왠지 신식으로 그려야 할 듯 해서 활 든 병사대신 총 든 군인을 그려 넣었거나, 반대로 그 내용을 잘 이해하고 있었기에 모던스타일로 대체했거나.

그렇다 치고, 날아오는 화살을 대체 어떻게 피하라는 건가.?

마군이 쳐들어 와서 일제히 불화살을 쏜다. 하늘이 새카맣게 뒤덮일 정도로 많은 화살이 보리수 아래 앉아있는 붓다에게로 쏟아진다. 그리고 그 화살촉의 불꽃들은 모두 꽃잎으로 변해 떨어진다. 화살을 피하는 것도 아니고 화살을 요격해서 떨어뜨리는 것도 아니다 그냥 그 화살앞에서 무심하게 대처할 뿐이다.

“그저 바라보기만 하라”

이건 또 뭔가. 상당히 뜨뜻미지근하고 의미없는 말인것만 같다. 역시 노래가사에서나 나올법 한 이런 방법. 그런데 이게 총맞을 때 취해야 할 불교적 대처방법이다. 물론 현실에서 누가 총을 쏜다면 당연히 피해야겠지만 마음에서 일어나는 문제는 분명 이게 최선이다. 인정하고 받아들이는 방법은 어렵지만 효과가 빠르다.못믿겠으면 그냥 총알을 맞으시던지, 다른 피할 방법을 찾아 보시든지.

우리가 아무리 빠르다고 한들 사방에서 갈겨대는 총알을 정말 피할 수 있겠는가. 한 두개는 어떻게 피하고 막는다 손 치더라도 연이어 일어나는 마음의 고통들과 일일이 맞짱 떠서 해결할 수 있겠는가. 또 설령 전설적 무인으로 17대 1로 붙어서 이기는게 가능하 다고 해도 그러면 죽을 때까지 사고처리만 하다가 일생을 마감해야 하지 않을까.

멈추는 기술

그것이야 말로 우리 내면에서 벌어지는 전쟁에서 화살도 잡고 총알도 잡고 미사일도 잡을 수 있는 전설적인 무공이다. 보리수 아래서 6년이란 세월을 허비(?)했던 붓다는 방법을 알고나서 정작 깨달음을 얻는데는 한 달이 채 걸리지 않았다. 그리고 그것은 당신이 6년이나 붙잡고 있었던 몸을 혹사하는 잘못된 수행방법을 버렸기 때문에 가능했다. 열심히 사는건 쉽지만 마음을 가만히 비워두는 건 깨닫기 전의 부처님에게도 그렇게 어려운 일이었나보다.

그렇게 적들을 꽃잎으로 무력화시키고 나서 만난 끝판대장. 이 동네 사람들은 그를 빠삐만Papiman이라고 부르고 우리 동네에서는 파순波旬이라고 부르는 마왕 과마주한다.그는우리가우리의내면을완전히장 악하고 나서 만나게 되는, 우리가 우리 자신이라고 생각하는 근본적인 착각덩어리다. 또 다른 내 자신이 라고 불러도 좋다. 아무튼 부처님은 그렇게 말했지만 우리는 스쳐가는 정도나 아예 그 모습을 본 사람은 별로 없다.

그와 붓다가 만나서 어떤 이야기를 나누었는지 들어 보자.

[마왕] "마음을 내려놓는 일 따위는 그만두고 세상의 주인이 되라. 마음을 내려놓으면 자신도 사라지지 않겠는가?"

[붓다] "내가 보니 너는 그냥 내 내면의 알 수 없는두려움과 집착, 괴로움의 덩어리로, '착각'일 뿐 아닌가? 왜 내 앞에서 진짜 행세를 하지?"

[마왕] "착각이든 뭐든 그대가 지금 나를 보고 있는 것 자체가 내가 존재한다는 증거아닌가. 그렇다면 마음을 비우겠다고 그렇게 앉아있는 그대의 헛된 추구는 누가 증명해 줄 수 있지?"

[붓다] "나는 이미 많은 이들을 위해 오랜동안 나누는 삶을 살았지. 이 땅의 여신이 그걸 증명해 줄거라네."

부처님은 그 때 땅을 손가락으로 가리키는 포즈를 취했다. 대지의 여신이 대답하듯 땅이 흔들렸고, 마왕은 사라졌다. 지금껏 진짜 자신의모습이라고 고집해 왔던 걸 내려놓고 보니, 결국 스스로의 삶을 무겁게 짓누르던 번뇌들이 완전히 사라지는 순간을 알아챈 부처님이 당신 마음속의 이야기, 내면의 갈등을 재구성한 드라마이다. 마음을 무겁게하는 고통이란 날 때부터 지고 온 숙명적인 짐이 아니다. 인생을살려면 경험할 수 밖에 없는 모든 상황들에 대한 것이지만 결국 그것은 각자의 마음을 따라 일어나는 물거품 같은 것임을 확신하는 순간이었다.

앉아서 무릎아래로 오른손을 늘어뜨린 불상의 포즈 는 이 장면을 묘사한다. 동남아 불교에는 우리전통에는없는 한 가지가 더 있다. 부처님 아래서 묘하게 앉아서 머리를 감고 있는 듯한 저 여인.

다시 앞으로 돌아가 보자. 붓다가 손가락으로 땅을 가리키자 대지의 여신 토라니Toranī가 나타났다. 아, 여기서 ‘-니nī’는 ‘비구니’의 ‘니尼’와 같은 글자가 맞다. 인도말의 여성형이다.

어느 전통에서건 땅의 신은 여신이다. 그 위에서 땅을 밟고 모든 생명들이 살아가고 씨앗을 땅에 심으면 식물이 자라니 땅을 어머니로 생각하기 때문이다. 그래서 여신이 부처님의 공덕을 증명해 주기 위해 나타났다.

타인을 위한 공덕을 쌓으면 남방에서는 그 증거로 머리에 물을 뿌려준다. 그릇에 물이 조금씩 모여 가득차는 것처럼 쌓여가는 공덕을 의미하는 것일게다. 사원에 가도 스님에게 약간의 보시를 하면 기도와 함께 머리에 물을 뿌려준다. 대지의 여신 토라니는 부처님이 많은 시간동안 누군가를 위해서 살았던 삶의 공덕을 머리카락 속에 가득 머금고 있었다. 토라니가 머리를 짜니 머릿속에 머금었던 그 엄청난 양의 물이 끝없이 흘러나왔다. 그리고 그 물은 바다가 되어 마군을 떠내려 보내버렸다. 마의 군대는 그렇게 물에서 허우적 거리고, 물에 떠내려갔다.

특별히 마음을 낸 사람만 선행을 하는 것 같지만, 가족을 위해서 하는 행동, 친구를 위해하는 행위 역시 공덕임은 물론이다. 더러운 쓰레기를 한 개 줍는 행위도, 깜빡이를 넣고 들어오는 차에게 양보해 주는 것도, 누군가를 위해 엘리베이터 버튼을 대신 눌러주는 행위도, 얼굴을 마주친 모르는 이에게 미소와 함께 던지는 인사조차도 공덕이다. 버스나 지하철에서 상대가 실수로 내 발을 밟아서 신발이 더러워 지거나 아픈데 참고 넘어가 주는것도, 접촉사고가 났을 때 큰 문제 아니면 넘어가 주는 것도 공덕일 수 있다.

같은 상황에서 문제를 만들어서 내 옮음을 증명해 보이는것도 내 자유고, 정도가 심하지 않음을 다행으로 여기고 헤프닝으로 받아들이는 것도 내 자유다. 일어나는 분을 풀고 문제를 확실하게 짚고 넘어가는 쪽을 선택하실지, 마음 편하게 웃으면서 넘어가실지는 스스로가 선택하면 된다. 개인적이고 상대가 악의가 없을 때라면 가능한 후자를 택하시라고 권하고 싶지만.

아무튼 항상 성인과 중생의 차이는 한끗 차이라고 강조해왔지만, 그걸 확실하게 알았다고 해도 내 삶 전체에서 확정짓는 데는 또 다른 시간이 필요한 것도 사실이다. 만나기 싫은 상황에 맞서서 분통을 터뜨리지 않고 우아하게 넘어가는 그런 시간을 수없이 경험해야 그것도 가능하지 않을까 싶다. 하지만 우리는 이미 스스로도 모르게 누군가를 위해서 마음을 쓰고, 시간을 쓰고, 애정을 쏟고 있다. 가족을 위해, 혹은 주변의 누군가를 위해 작지만 빈번하게 마음을 써왔던 당신. 그대가 쌓아왔던 공덕수功德水가 실은 토라니의 머리카락 속에 이미 엄청나게 가득 차 있을 수도.

잘 읽고 갑니다

고맙습니다

@sailingtohappy님 늘 방문에 감사드립니다.

Congratulations @bulsik! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word

STOP많은 것을 생각해 보게 되는 글이군요.

더 시간을 갖고 음미해보겠습니다^^

@haiyin님 와주셔서 감사드립니다. ^^

잘 읽었습니다. 감사합니다.