Hacia los inicios de los años ochenta, cuando yo era apenas un niño y mis padres, quienes apenas habían dejado de serlo —tal vez y sobre todo a causa mía —hacían lo posible para mantener a flote a una familia recién formada (hacían más bien lo imposible, pues hay que decir que no fue nada fácil), la icónica fotografía Polaroid ingresaba muy lenta y difícilmente, al principio, en el mercado de la producción de imágenes en mi país (Colombia), con su novedad desconcertante, casi misteriosa y sobrecogedora, para aquel entonces.

Resultaba un asunto difícil explicarse cómo era posible que, de súbito, todo el complicado proceso técnico y el larguísimo ritual que iniciaba con la peligrosa tarea de desmontar el rollo del negativo, sin rasgarlo dentro de la cámara y sin velarlo accidentalmente al abrir el aparato, pensando equivocadamente haber encarretado toda la película del negativo dentro de su recinto, a salvo de la luz (procedimiento algo misterioso que no cualquier parroquiano sin iniciación estaba en capacidad de realizar correctamente), para luego llevarlo al laboratorio de revelado, tras lo cual había que esperar pacientemente, durante varios días, para descubrir finalmente cuántas de las fotos contenidas en el sobre que entregaba el laboratorio se habían salvado para la posteridad y cuáles quedaban relegadas a la galería de los fantasmas, que hay que decirlo: ocupan una parte tan importante como enigmática dentro de los álbumes familiares; explicarse cómo, pues, este larguísimo ritual pudiera llegar a sintetizarse en el recinto oscuro y "minúsculo" de un aparato que cabía en las manos, y a desarrollarse completamente en la duración de apenas, un instante, tras el cual el aparato escupía una fotografía impecable y de paso, ya enmarcada.

Las innovaciones y las maravillas de la tecnología eran, sin embargo, algo que se encontraba fuera del alcance de la mayoría, y no todo el mundo estaba en capacidad de hacerse con uno de los dichosos aparaticos revolucionarios, que actualmente reconocemos de inmediato como una cámara Polaroid (a pesar de que no llegaron a extenderse masivamente, al menos en Colombia) y que ahora causan furor como mercancía nostálgica: esa forma estética de reutilizar y reinstalar cosas arrancadas de su tiempo que algunos llaman “Vintage”.

Lo se porque en mi casa hubo, alguna vez, por un corto tiempo, una cámara Polaroid, y no porque mi familia se encontrara cómodamente instalada en esa delgada capa de privilegios que puede permitir el acceso a lo exclusivo, sino al contrario, porque como he dicho en principio: mi papá se iniciaba en la búsqueda de una forma de producir recursos que solucionara los problemas de la subsistencia familiar y que también trazara para él algo semejante a una carrera en el mundo del comercio, en el que también se iniciaba; tuvo por aquel entonces un trabajo vendiendo cámaras Polaroid.

Aquello no debió prosperar mucho, ni dejaría gran cosa porque hasta donde yo sé, no duró. Pero de esos días quedan, refundidas en la colección familiar de fotos, junto con todas las demás, unas pocas de las que deben haber sido algunas de las primeras fotos Polaroid tomadas en el país.

Desde que las recuerdo, estas fotos han sido mis preferidas (lo acepto sin temor a condenarme a la pira de la presunción por ello), aunque nunca supe muy bien si lo que más me gustaba era la calidad de sus colores (generalmente más fuertes, definidos y contrastados que los de las otras) o lo bonitas y elegantes que se ven en su marco blanco. Pero más tarde he descubierto que parte de la fascinación que me producen estas fotos se relaciona con el hecho de que, en todas, se reproducen escenas o momentos puramente cotidianos, y algo alejados de la escenografía festiva o ceremonial que se encuentra muy frecuentemente en las fotos viejas. No sé si es algo de todas las fotos instantáneas pero al menos así ocurre con todas las mías, quizás esto tenga algo más que ver con el hecho circunstancial y pasajero, de que mi papá anduviera por ahí con una de esas cámaras, a causa de su trabajo.

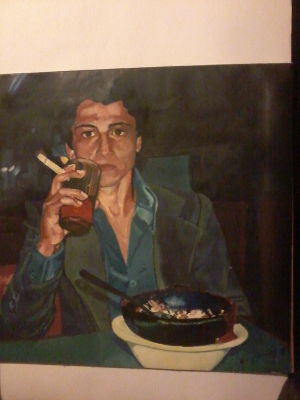

Entre esas instantáneas hubo una que siempre llamó poderosamente mi atención, en esta imagen se ve a un hombre joven fumando y tomando una bebida, tras un plato de comida, casi terminado, y extrañamente iluminado en medio de una atmósfera espectacularmente oscura. El hombre del retrato es mi papá, almorzando un día cualquiera; la pintura que acompaña esta publicación es una reproducción hecha por mí, hace ya algún tiempo, al óleo sobre cartón; la imagen original, la instantánea, se ha perdido “misteriosamente” un tiempo después de que yo hiciera este retrato. Es muy posible que haya sido yo quien la haya “extraviado” justo después de haberlo hecho. Este el primer retrato que realicé al óleo y una de mis primeras pinturas. En todo caso, la primera en la que pude solucionar problemas de color, con alguna eficacia (la mezcla de color siempre fue un problema difícil para mí).

Lo comparto aquí como una muestra de mi trabajo, adjunto algunas imágenes de detalles... Primero: el efecto de iluminación y contraste se consiguió empleando colores complementarios (verdes/rojos), y saltos fuertes en las gradaciones de tonos. Sumado a esto, la diferencia en las pinceladas de los primeros planos (más detalladas y precisas) y las del fondo (más bruscas y libres) consigue marcar una diferencia considerable de espacio y profundidad.

La fusión del personaje con la atmósfera se consiguió desdibujando los límites, casi imperceptibles o totalmente inexistentes entre las zonas oscuras o con sombras y el color de fondo. Esto genera continuidades y comunica los diferentes planos de la imagen.

La iluinación de los objetos y de las superficies se logró por adición de colores luz (blancos, amarillos...) sobre los tonos a iluminar o por veladuras de sombra, sin dejar que unas u otras (luces o sombras) se sobrepongan puros, las luces y las sombras tienen color y gradaciones, responden al volumen como una envoltura.

Y finalmente, aquí hay un retrato del retrato y de quien les escribe, ¿algún parecido?

Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Hasta una próxima.