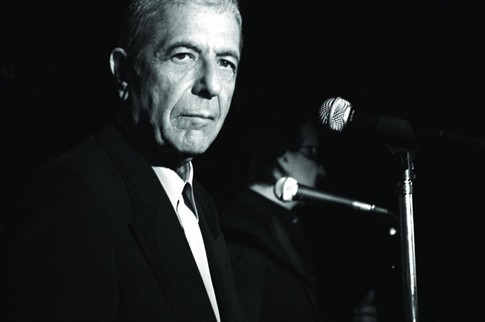

深夜,十一点多,忽然朝窗外望去,天地之间,雪茫茫一片。肮脏的尘世里,变得真是一个干净。而耳朵里,还在呼呼地灌进那个加拿大老头,诗人歌手里奥纳德·科恩冷静低述、苍老缓和的歌声。这声音温暖成一条在山涧静静流淌的河流,穿过我那干枯的肌肤,慢慢渗入骨髓,直抵盛满往事的内心。我丝毫不觉得疼。

加拿大诗人歌手:里奥纳德·科恩

往事已栖息成一潭死水。我满脑子想起的只有那个16岁少年霍尔顿。他要是独自漂泊流浪在这个雪夜,究竟会想些什么,说些什么,或者做些什么。

但我毕竟不是他。

他是美国作家塞林格《麦田里的守望者》中的叛逆少年。

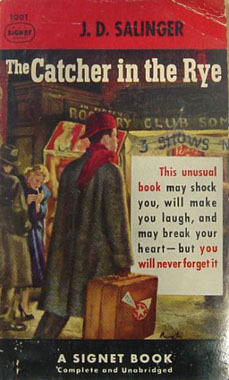

作者:J.D.塞林格

或许,塞林格是另一个霍尔顿。“我会用我挣的钞票盖座小木屋,余生就在那儿住。”这是霍尔顿的愿望,也是塞林格毕生的写照。1951,《麦田里的守望者》一经出版,便震动美国文坛。而32岁的塞林格也迅疾一夜成名,备受追捧。

但是,这样的热闹,塞林格厌恶至极,失去耐心。他看腻了印在《麦田里的守望者》封皮上自己的照片,甚至命令经纪人将所有粉丝的狂热信件付之一炬。不仅如此,他还要求中国出版商不许在封皮出现任何图片。

两年之后,塞林格就在新罕布什尔州郊外买下一块90英亩的土地,四周筑起高墙,远离那些“和任何人进行该死的愚蠢交谈”,用极其保护隐私的方式,实现霍尔顿的愿望,名不副实地成为东方哲学中的“隐士”。这直至他于2010年去世,世人对他的生平和秘密知之甚少。

《麦田里的守望者》原版封面

塞林格这种怪诞的处世态度,我们或许能从霍尔顿身上寻觅到某些踪迹。

愤世嫉俗、脏话连篇,茫然、苦闷,对成人世界的不信任、对弱势群体的同情,这些都集于“官二代”霍尔顿一身。他四度被学校开除,抽烟、酗酒,泡夜总会、找妓女,但却总是害怕什么又入迷什么。

霍尔顿矛盾的性格浑然天成。

“他不想让我当踢踏舞演员,想让我念牛津,可是我在他妈的血液里,流的就是踢踏舞。”霍尔顿对父亲的期待丝毫不顾,只听从自己内心的召唤。于是,他在被贵族学校潘西中学开除后,就提前回到纽约的家,擅自开始了两天的流浪,去躲避成人的责难。这也是《麦田里的守望者》全书描写的内容。而塞林格把霍尔顿这两天的所见所闻所思,以意识流的手法,呈现得淋漓尽致,领着我们不自觉地进入霍尔顿的视野中。

“就连外面的街道也让人沮丧。”

“这件事让我有点沮丧。”

“你想象不到我有多沮丧。”

“我想当时是我这辈子感觉最沮丧的时候。”

“沮丧”,是霍尔顿的口头禅,也让他更加孤独。

他对现实世界的存在,尤其对成人世界的那卑鄙虚伪、道貌岸然的面孔,无时无刻地不感到沮丧。唯一能让他感到不是很沮丧的,就是“麦田”。这是他在街头偶然听到一个女孩唱起的歌谣,也让他第一次在绝望中生成出一丝希望。

“麦田”是什么?

是现实世界中存在的另一个虚拟时空?

是成人世界翻转过来的另一个童年领地?

他怀念死去的弟弟艾里。“我开始说话,好像是在大声说出来,说给艾里听,我很沮丧时,往往就会那么做。”他惦记五岁的妹妹菲比,即使决定远走他乡,也要冒险在深夜偷偷地溜进家里,去看一眼菲比。“我是说她还只是个小孩子,但至少她在听我说话。如果至少有人听你说话,就不算太糟糕。”

在艾里和菲比那里,他能吐露心声,轻松愉快。

于是,他要做“麦田里的守望者”。

“不管怎么样,我老是想象一大群小孩儿在一大块麦田里玩一种游戏,有几千个人,旁边没人——我是说没有岁数大一点儿的——我是说只有我。我会站在一道破悬崖边上。我要做的,就是抓住每个跑向悬崖的孩子——我是说要是他们跑起来不看方向,我就得从哪儿过来抓住他们。我整天就干那种事,就当个麦田里的守望者得了。我知道这个想法很离谱,但这是我唯一真正想当的,我知道这个想法很离谱。”他如是对菲比说。

是的。他只想守住“麦田”这现实世界中仅存的最后一块干干净净的地方。

是的。他不想小孩儿们在奔跑中掉进悬崖。

因为,悬崖下就是成人世界,深不可测,险象环生。

从此,我们不难理解霍尔顿,一个16岁少年的叛逆和矛盾。

我们也能原谅塞林格选择成为“隐士”的无奈。“我活在这个世界中,但不属于这个世界。”塞林格发出的感叹,何止是说出美国二战后“夹缝一代”青少年那精神的空虚和方向的缥缈,更力透纸背地表达出整个人类生存所处的窘境。

物质的愈发发达和人心的严重异化,鲜明构成了我们精神自由的高度紧张,以及灵魂舒展的极其压抑。

所以,我想说的是,成长真是一件沮丧的事。

这种成长,不仅具体指向我们个体生命的横向成长,更广泛指代我们人类社会的纵向延伸。而我们如今紧迫的就是,做一个“麦田里的守望者”。

还好,塞林格给了我们希望,绝处逢生一样。霍尔顿最后并没有远走他乡,不再漂泊流浪,不再跋涉找寻。他留了下来,留在家中。或许,他在妹妹菲比那里看到希望,找到力量。“我是说在还没做一件事情之前,又怎么会知道将来怎么做呢?”于是,他有点想念路过他生命中的每一个人。

霍尔顿,他的确是一个有温度的人。

然而,不幸的是,《麦田里的守望者》的另一个译者孙仲旭,却在2014年8月28日,因抑郁症在广州自杀,匆匆却草草地截断了自己年仅41岁的生命。“凝视深渊过久,深渊回以凝视。”这是他留给现实世界的最后一句话,他也终究没有逃过“深渊”,住进了属于自己的“小木屋”。

或许,孙仲旭在以另一种极端的方式,去做那个虚拟时空中的“麦田里的守望者”?他想比塞林格做得更为彻底?

我不知道。

《麦田里的守望者》译者:孙仲旭

如今,我想给塞林格打个电话。

因为他在《麦田里的守望者》中说到,“真正让我喜欢到骨子里的书,是那种你读了后,希望它的作者是你最好的朋友,随便你什么时候想,都可以给他打个电话。”

可是,我知道,这也不可能。

但较为欣慰的是,他告诉我们,“在离开一个地方时,我希望我明白我正在离开它。如果不明白,我甚至会更加难受。”

而我正在离开“成长”,毕竟这是一件让人很沮丧的事。还好,雪还在下,里奥纳德·科恩那冷静低述、苍老缓和的歌声还在涓涓不息地流淌,多少带来些许温存。

《麦田里的守望者》书中佳句

1、除非能买点烈酒来喝醉,或者跟一个让你神魂颠倒的女孩儿在一起,否则世界上没有一家夜总会能让久待。2、这就是全部麻烦所在,你永远找不到一个不错而且安静的地方,因为不存在。

3、什么都不会改变,改变的只有你,倒不是说你长大了很多还是怎么样,准确点说并非如此,你只是变样了,如此而已。

4、一个不成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈地死去,而一个成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而谦恭地活下去。

5、对一个人来说,一辈子里注定会不时去寻找一些他们自身周围所不能提供的东西,要么他们以为自身周围无法提供,所以放弃了寻找,他们甚至在还没有真正开始寻找前,就放弃了。