希特勒指望从他国取得德意志民族的生存空间,当然毫无道理。但民族甚至个人都需要拥有最低限度的生存空间,则是不可否认的常识。而这一点的逻辑结论自然是:一定大小的地域所能承载的人口势必存在某个上限,一旦越过此限,其中的人将不堪拥挤而无法维持正常生活。这一事实是如此简单,几乎不需要什么证明,却往往被人们忽略。

生物学理由

无论你能举出多少人和动物亲密相处的事例,都没法说明动物(当然仅指高等动物,此处对低等动物不感兴趣)乐意让人挨近。

与人类关系亲密的动物莫过于狗了,但它对眼前的陌生人岂止是不亲近,多半报之以狂吠。我在散步时喜欢穿街走巷,只是经常在不欢迎我的狗狗面前怅然止步,它们所能容忍的安全距离毫不含糊,无论你如何示弱都不能通融。从经验能够准确测出,狗狗有一个大致稳定的安全距离,陌生人绝不能随意进入此距离之内,这就是狗类的安全半径。

其他动物也会有其安全半径,只是一般人未知其詳,除非你是动物学家。对于那些猛兽而言,安全半径之不可忽视,不仅是人类的常识,包括猛兽在内的其他动物岂能不知。即使猛如狮虎,也并非时时对其他动物发起进攻,除非它已腹中空空;但胆敢进入其安全半径之内,那就是绝对不能容许的冒犯。

愈强势的动物,其安全半径自然愈大。据说,习惯于单独生活的老虎(例如东北虎),其安全半径不小于500米。这一事实,有经验的猎人肯定不会等闲视之;而在老虎食谱上的动物,则早在其世代相传中获得此类知识了。

至于那些食草类动物,牛羊马鹿之类,似乎生性平和,能够亲密相处。其实并非完全如此。草食动物的生存资源总是有限的,从根本上说,它们不能不始终处于无法调和的生存竞争中,只是动物们难有自觉意识罢了。

我曾多次徘徊于牧场四周,颇有兴味地观察着各自默默地啃草的牛羊。它们几乎总是近乎均匀地散布在一大片草地上,绝不会彼此扎堆,这肯定不会是牧人的有意布置。互相隔离在合理距离内取食,乃动物生存之前提,而在进化途程中,就自然会内化为动物的本能。

无疑,高等动物有远出于人们想象的复杂行为,亲密相处与分散行动往往兼而有之。但这并不能由此排除一个一般结论:动物不能长久地容忍超过一定限度的密集。从根本上说,这是生存法则使然,并不能归于动物的习性;习性毕竟也是生存环境与生存状况的产物。即使表面上似乎接近于亲密相处的群居动物,也不违背上述规则:在一定的生态环境下,所能容纳的某种动物(猴、猿、马等等)群体之数量,肯定十分有限。

因此,在平均的意义上,在一定的地区内,任何动物的密度都会有一个不是很高的上限,突破这一上限迟早会带来灾难;在远未达到该上限之前,表现于动物行为的征兆或许就出现了。在逻辑上,这意味着,每个动物个体都会以自己的方式警告其他动物:别再靠近!

这种现象如此普遍,就是全无知觉的植物实际上也是如此。植物的生存资源:阳光、水分、空气、肥料……,在一定的面积内肯定是有限的,岂能让植物的密度随心所欲地增大。这种常识看似平凡,甚至无需论证。但就是有这样的奇葩时代,敢将这类常识踩于脚下。

我读中学时,一位壮志凌云的土专家,在学校近旁种了一块实验田,其中的禾苗相互紧挨,密不透风。牌子上分明地写着:目标亩产12万斤!其结果当然不会有任何悬念:那块地就是颗粒无收,所有禾苗都枯死了。只是,科学还欠发达的人类,没办法听到被挤得透不过气来的植株对邻居的抱怨:别太挨近!

由此看来,“别太挨近”是生物界的普遍呼喊。这根本不是什么深刻洞见,不过是一种妇幼皆知的常识罢了。只是论到个体能容忍他者挨近到什么程度,才有必要请教专家。

社会学理由

人当然逃不出任何生物学法则,说出这一点丝毫也不冒犯人类的尊严。既然如此,如同任何其他生物一样,任何时代的个体之人,都不会忘记知会走近他的陌生人:别太挨近!如果说有什么不同,那就是人有自觉意识,能明确表达自己的要求。

恰恰因为人类社会赋予了个人复杂的行为模式与无比丰富的意识活动,“别太挨近”这四个字才包含了难以想象地多的意蕴,远非无言的生物所能类比。

这一论题首先涉及人口论,它最接近生物学的论题:生物的合理生存不能逾越某个密度上限,人口密度岂能不受限制?从著名的三马——马尔萨斯、马克思、马寅初,涉及人口论的是是非非几乎已经家喻户晓,不必细说。但这并不意味着,对于某种合理的人口规模,人们已经达成共识。其实也无需共识,各国依据自己的国情制定其人口政策就够了。

黑非洲的难题是如何控制其人口爆炸;俄罗斯的难题是如何遏止其灾难性的人口下降,让忧心亡国灭种的人士不再嚷嚷。这两类国家没法想到一块去。那么我们这个头号人口大国呢?我们曾经担心过快的人口增长会撑破有限的版图。但现在风向变啦,朝野铺天盖地的言论,是“人口太少”、“没劳动力啦”,似乎忧患之重,甚于俄罗斯。至于从来进不了统计数字的庞大失业队伍、严重缺水的大半个中国的不堪重负、与人口压力不无关系的环境迅速恶化、肯定与人口超密有关的交通拥堵与疾疫难防……,则仿佛不是问题!一士之谔谔,岂能抵众人之喋喋?此事就留给人口专家去琢磨吧。

从社会学的角度看来,更值得关注的或许还不是人口论的理由。对于生存资源的潜在的与事实上的竞争,构成限制人口密度的主要理由,但这毋宁是一种低层次的理由,与动物忌讳陌生者太挨近的理由,实质上少有区别。

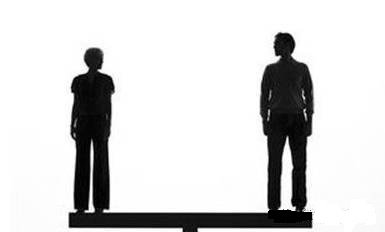

作为地球上唯一具有精神文化生活的生物,人类在接受群居现实的同时,大概比任何其他生物都更渴望独处的时间与空间。“别太挨近”这句话,绅士们未必总是说出来,但持此要求的内心之坚决与固执,对于任何文明人来说都是不言而喻的。保持距离甚至独处的理由很多,其主要者如下:

需要安静 在这个熙熙攘攘、普遍躁动的时代,安静很可能是第一享受。人们为什么纷纷逃离闹市,将别墅建到偏僻的市郊或乡下去?为什么好莱坞富可敌国的影视明星,在息影之后不是去纽约、洛杉矶,而选择去美墨边境的沙漠中安家?为什么欧美人士决然拒绝任何不速之客,保证其居所“风能进,雨能进,国王不能进”?这不全都是以图一静吗?现代人即使不挂出“请忽打扰”的牌子,对于打扰的厌弃是绝无疑义的。因此,当然不会喜欢他人太挨近。即使肢体不挨近,而让噪音“挨近”他人,也是遭人厌弃的骚扰。我们那些酷爱热闹的同胞,喜欢从震人耳膜的鼓乐声、鞭炮声获得原始之乐,根本不在意所释放的噪音这只“长手”,挨近了渴望安静的人。

让感官舒适,还只是安静的肤浅效果。或许更值得强调安静的积极效果:任何富有成果的思维活动都有赖于安静的环境。且别说古今思想家都在沉思中发掘真理,就是尚未登堂入室的稚嫩学子,岂不也希望将课桌摆到一个安静之地?

需要独立 挨得太近肯定妨碍了他人的独立,即使挨近者无意侵夺什么物质利益,也是不受欢迎的。尽管如此,我们还是看到:父母之于太受宠爱的幼儿,家长之于阿护有加的未成年子女,严师之于少不更事的学童,“为民做主”的君父之于臣民……,就是不在意幼儿、子女等等的独立,毋宁说恰恰警惕任何可疑的独立性。孜孜于耳提面命、身教庭训的君父们,对于下位者岂止是过度挨近,简直抱入怀中了。或许,乐于被抱者并不希望独立;但致力于独立者的奋进不会令人羡慕吗?独立意识的觉醒不会让人加倍厌倦不当的挨近吗?

需要自由 启蒙思想家主张自由权利源于天赋,对此褒贬不一。如果解释为“自由基因植根于人类进化史的深处”,似乎人们很难反对。实际上,动物已有朦胧的自由意愿;如不信,你试将猴子关入笼子看看!当然,人类所追求的自由,远超置身笼子之外的那种自由。文明人类更看重思想自由、信仰自由……。妨碍这些自由的,倒未必是有人肢体挨你太近,而是构成精神桎梏的那张无形之网挨你太近,以致紧紧地束缚着你的头脑。你那声“别太挨近”的凄厉呼喊,无非是对愈来愈逼近的精神枷锁的愤怒拒斥。这种拒斥,有时十分具体:疏远教父、远离毛拉、躲避道德导师等等。

诸如此类的需求,构成现代人的最基本的追求;它们的价值,超过人们对于衣食住行资料的需索。如果人们在肢体上与精神交往上的过度挨近让人窒息,这些需求就无法得到满足。

此处所说的“挨近”,更多地是精神性的,它表达了人际精神交往或干预的行为与意向。它不意味着空间上的接近,例如远离曾国藩的儿子摆不脱父亲的精神影响;它也不意味着思想倾向的接近,例如在父母频频干预下的老鬼,根本不认同父辈的僵化理念。

历史理由

人类的亚当、夏娃时代,即走出非洲之前的智人成长期,据说不足两千人;而今天人类已拥有70亿人口。就人口密度而言,似乎已经千万倍地扩大,人们挨得更近,要人们拉开彼此的距离,越来越成为一种不切实际的奢望。不过,此中隐藏了一种误解:约五万年前的那两千人类始祖,并非散居各大洲,他们多半集中在某个宜居的狭小地域内,密切合作,共渡时艰。因此,古人未必彼此十分疏远,倘如此人类也难以在严酷的生存竞争中发挥群体力量。如此看来,在长达数十万年的人类进化历史中,“别太挨近”的呼声,是趋于微弱还是趋于高昂,是一个难作定论的问题。

考虑到人类文明的精神文化本质,更值得关注的一个稍特殊的问题是:就精神上的人际操控与干扰而言,人们对于“太挨近”的警惕,是与日俱增,还是因时而减?

对此,我毫不犹豫地给出肯定的回答:文明进步使得人类越来越不必担心他人的过分挨近了。当然,这并不意味着人们降低精神独立性的要求;恰恰相反,在这方面人们有愈来愈高的要求,这些要求得以满足的可能性与日俱增。如果说,人类文明有什么最具标志性的进步,那么,我敢断定,个人精神独立性的提高就是最重要的。文明进步开启了这样的时代:即使有人挨近,也未必能妨碍精神独立。

在精神独立这一点上,我们的先人没有什么可羡慕的。无论主张“以吏为师”的秦始皇,还是坚持“君为臣纲父为子纲夫为妻纲”的孔夫子,都主张在每个人的身旁紧贴一个精神导师,他给你准备了现成的答案,足以助你应对社会与人生的种种挑战。要挣脱这种枷锁是不可想象的。明代官员兼学者、教师李贽,只是说出了对孔夫子的疑问——等于不欢迎至圣先师过分挨近他——,就被认定犯下“大逆不道”之罪,被迫自杀了。

在许多方面,或许民国并不足取;但在实现个人精神独立这一点上,民国的进步简直可以说是天翻地覆!民国之近,宛如昨天,许多细节就不必去说了。但不能不提到一件标志性的事,即老清华四大导师之一的陈寅恪所提的名言:独立之精神,自由之思想!此语后来被吸收到清华的校训:自强不息,厚德载物;独立精神,自由思想。只是到“天翻地覆慨而慷”的年代,后八个字却被腰斩了。

陈寅恪及其同道所主张的“独立、自由”之被摒除,预示着一个强势精神控制时代的来临,相伴而来的是崇高的道德旗帜,其上写着“破私立公”“毫不利己专门利人”等等。可惜,一代新人的道德实践呈现出另一种面貌,它展示出长安街上的烈火与鲜血。这种景象,使我们前面所说的“精神独立性与日俱增”,成为梦呓。

幸而,历史又翻过了一页,第一代改革者部分地实现了到“陈寅恪时代”的某种回归,“仅仅一个天才大脑天马行空,让八亿大脑闲置”的荒谬年代,似乎已经一去不复返。纵然后来的事实远非如此辉煌,但至少不少人终于明白了一个道理:完美社会的构建应首先从实现个人的自治开始;无论以圣人、君父还是导师的名义强加给人类的监护者,请走远些吧!

别太挨近!如果这真的成为事实,那将意味着人的独立、自由与解放!

写的很棒!