Según leyendas de la civilización maya-quiché, recogidas en el épico relato Popol Vuh, se dice que tras varios ensayos con distintos materiales para darle forma y vida al hombre, finalmente la unión del maíz blanco y el maíz amarillo resultó definitiva.

Desde tiempos remotos, (hacia 2 500 años a.C.), las culturas originarias de América veneraban y daban relevancia especial al maíz, no solo por sus cualidades nutricionales, sino por su importante contribución al desarrollo comercial de los pueblos indígenas. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, este rubro es introducido a Europa y otros países, teniendo buena aceptación, ya que se adaptó favorablemente gracias a su corta fase de producción, así como por la versatilidad de sus usos alimentarios.

Científicamente conocido como Zea mays (el cual se traduce etimológicamente como “cereal que sustenta la vida”), tiene diferentes acepciones según el espacio geográfico donde se encuentre, entre las que destacan: millo, mazorca, sara sara, choclo, panocha y jojoto; sin embargo, el nombre más común es maíz. Esta gramínea actualmente es el cereal con mayor volumen de producción a escala mundial, superando al trigo y al arroz, con 817 millones de toneladas en el año 2009 según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

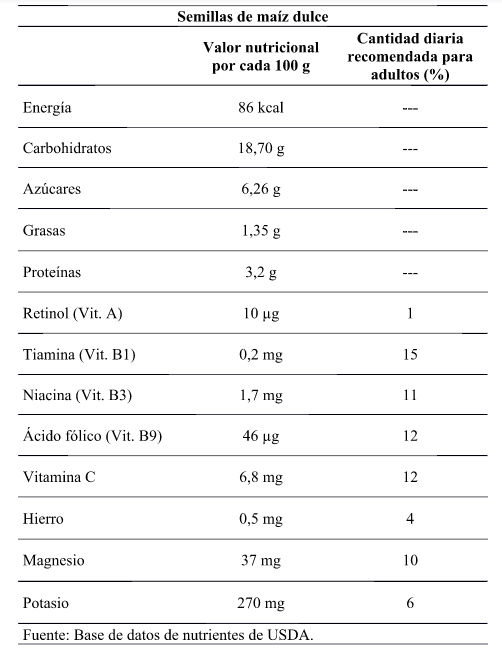

Según datos oficiales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), las variedades de semillas de maíz dulce, proporcionan una dieta rica en minerales y vitaminas (Cuadro 1). Para los pobladores Pre Inca e Inca de Perú, el maíz constituyó, junto a la papa y la quinua, una pieza fundamental en su alimentación.

Cuadro 1. Valor nutricional de las semillas de maíz dulce.

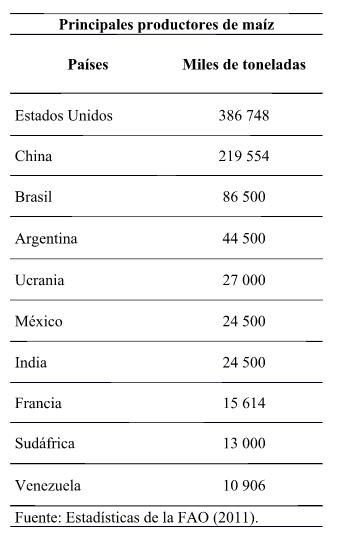

En la actualidad, este cereal mantiene su preeminencia en la jerarquía alimenticia, siendo el pionero de la lista, por encima del frijol, la calabaza y el chile en naciones como México; además es sembrado en toda Latinoamérica. Sin embargo, Estados Unidos y China encabezan los volúmenes de producción mundial, superando considerablemente a los países latinos (Cuadro 2), según estadísticas oficiales de la FAO para el año 2011.

Cuadro 2. Principales productores de maíz en el mundo.

Las diferencias exponenciales de la producción del maíz tienen su origen en las condiciones y características climáticas de cada país, ya que es un rubro de crecimiento rápido que requiere abundante incidencia solar, la cual es mayor en el cinturón maicero del Medio Oeste de Estados Unidos, donde las noches del verano son muy cortas, y por ende, los días y la exposición solar son más largos, en contraparte a las zonas equinocciales latinoamericanas.

En la mesa. La función principal del maíz es alimentaria, siendo posible consumirlo en diversas presentaciones, dependiendo de las características socioculturales y geográficas de cada país o región. En la cocina latinoamericana, la participación del maíz en la elaboración de recetas es sumamente importante, destacándose: tortillas, tacos, enchiladas, chilaquiles y quesadillas, locros, sopa de cuchuco, choclo o chócolo, sopa de elote, sopa paraguaya, hallacas, sopes, gorditas, tiacoyos, tiayudas, huaraches, molotes, esquites, tamales y humitas.

En Venezuela, el maíz también juega un papel fundamental en la gastronomía típica, ya que interviene en múltiples platos, tales como: empanadas, cachapas, hallacas navideñas, hallaquitas y polentas, entre otros; resaltando la arepa, igualmente consumida en Colombia, Ecuador y Panamá, en estos dos últimos en menor escala. También se elaboran dulces y bebidas, entre los que destacan la mazamorra, el majarete, el chivato, el carato y la chicha andina.

En general, a lo largo de América Latina, las bebidas fermentadas como la chicha y el atol forman parte de las tradiciones ancestrales, por lo que pueden hallarse con variantes, pero utilizando al maíz como ingrediente principal.

Nuevos tiempos, nuevos genes. El consumo masivo de este rubro significó un gran reto para los agricultores, industriales y científicos. Estos últimos, han realizado diversos estudios acerca de la composición física, química y nutricional del maíz, utilizando la información obtenida para desarrollar variedades genéticamente modificadas, partiendo de la composición original.

El desarrollo de la biotecnología supone la resolución definitiva frente al conflicto del hambre y el abastecimiento mundial. Sin embargo, diversas enfermedades y afecciones se han manifestado en individuos expuestos al consumo prolongado de alimentos modificados genéticamente.

Acusaciones, denuncias y diversas investigaciones acerca de las potenciales incidencias negativas de estos alimentos sobre el ser humano se han replicado por el mundo entero. En contraparte, el desarrollo y comercialización de los mismos no han sido prohibidos en su totalidad, salvo restricciones particulares de ciertos países.

En Venezuela, por ejemplo, la producción, distribución y consumo de alimentos transgénicos están restringidos. No así en naciones como Argentina y Brasil, donde se producen diversos rubros modificados genéticamente, con respaldo de legislaciones gubernamentales.

¿La realidad? No se ha logrado erradicar el hambre mundial y además, se ha demostrado que los problemas alimentarios solo han aumentado gracias a la manipulación inescrupulosa de los rubros de consumo básico, aunado al uso de agrotóxicos en los cultivos.

Por su parte, el maíz continúa afianzándose en la alimentación, la idiosincrasia, la cultura y la cosmovisión de los pueblos, pese a ser alcanzado por la industrialización y la ciencia al servicio del mercado.

No se ha podido demostrar si somos o no de maíz, lo seguro es que no somos de maíz transgénico. Solo alcanzamos a saber que, desde la creación del hombre y hasta nuestros días, este cereal ha sido considerado por los pueblos, los hombres de ciencia, los empresarios, productores y consumidores en general, como el alimento de los dioses.

Bibliografía:

Ecologistas en Acción. 2005. Riesgos de los cultivos transgénicos. Consultado 15 abr. 2017. Disponible en http://www.ecologistasenaccion.org/article3176.html

Ejemplo de. Resumen Popol Vuh. 2017. Consultado 14 abr. 2017. Disponible en http://www.ejemplode.com/41-literatura/1869-resumen_del_popol_vuh.html

FAO. (Food and Agriculture Organization). FAOSTAT. Consulted15 abr. 2017. Disponible en http://www.fao.org/faostat/en/#data

Forján H. y Manso L. 2013. Maíz: analizando el momento de sembrar. Consultado 15 abr. 2017. Bioceres Semilla. Disponible en http://www.bioceressemillas.com.ar/maiz-analizando-el-momento-de-sembrar/

Mejía D. 2003. MAIZE: Post-Harvest Operation. Consultado 14 abr. 2017. Disponible en http://www.fao.org/3/a-av007e.pdf

USDA. (United States Department of Agriculture). Basic Report: 11167, Corn, sweet, yellow, raw. Consultado 14 abr. 2017. Disponible en https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/2932?fgcd=&manu=&lfacet=&format=&count=&max=50&offset=&sort=default&order=asc&qlookup=corn+sweet&ds=&qt=&qp=&qa=&qn=&q=&ing=

Wikipedia. Zea Mays. Consultado 14 abr. 2017. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays