推开NGV厚重的玻璃门,墨尔本的阳光被隔绝在身后。地下车库的冷光灯、电子票“滴”的一声响,像是某种仪式的开端——今天,我要走进的不仅是美术馆,更是95岁的“波点女王”草间弥生用一生编织的迷幻宇宙。

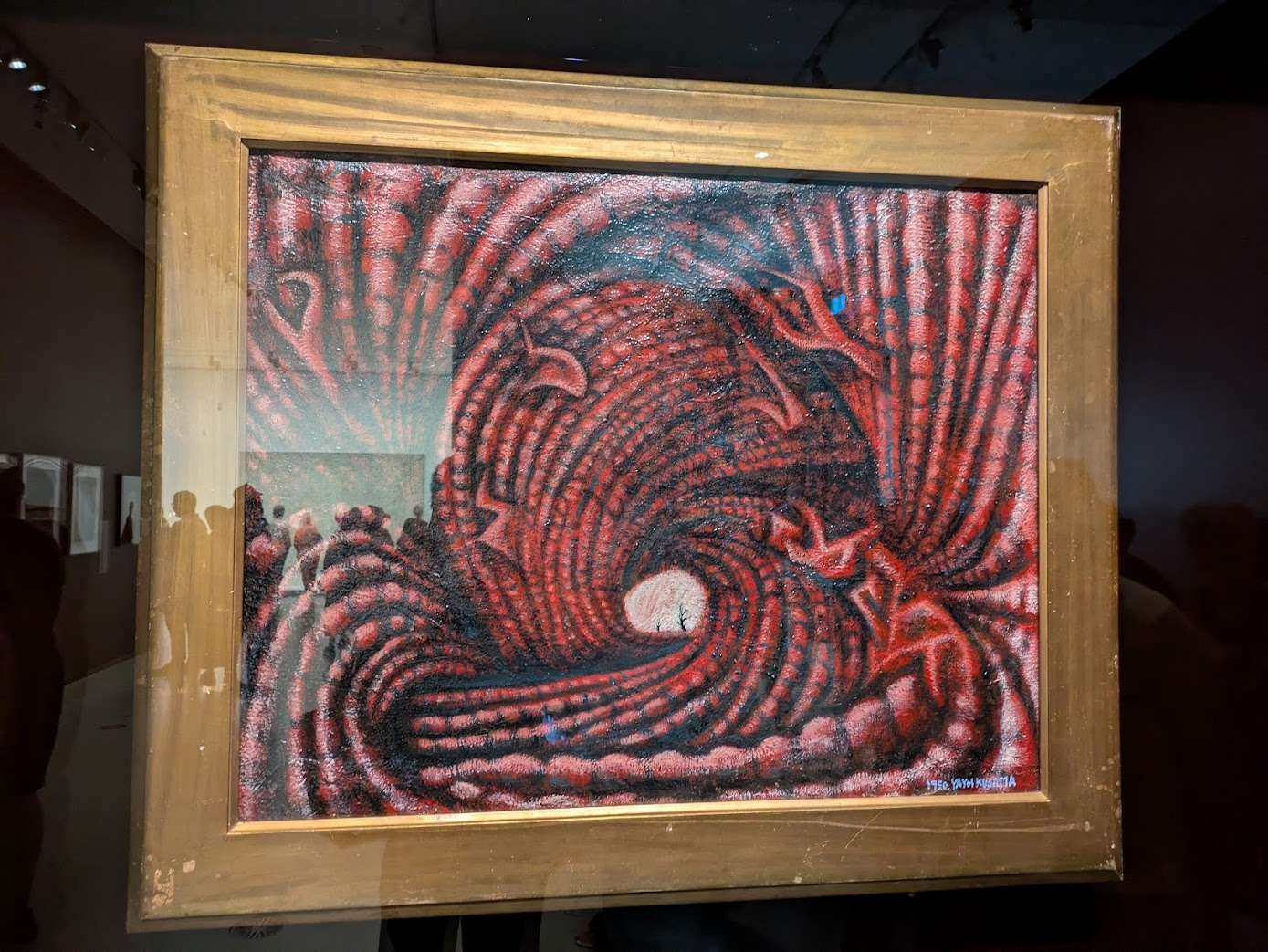

展厅入口处,一张黑白照片里的少女眼神阴郁——那是10岁的草间弥生。母亲塞给她一把匕首,逼她跟踪出轨的父亲。当她撞见阁楼上纠缠的躯体时,视觉开始扭曲:榻榻米花纹蔓延成毒蛇,空气里飘满狰狞的斑点。“那天起,我看到的整个世界都在繁殖、吞噬、无限重复。”她在自传中写道。

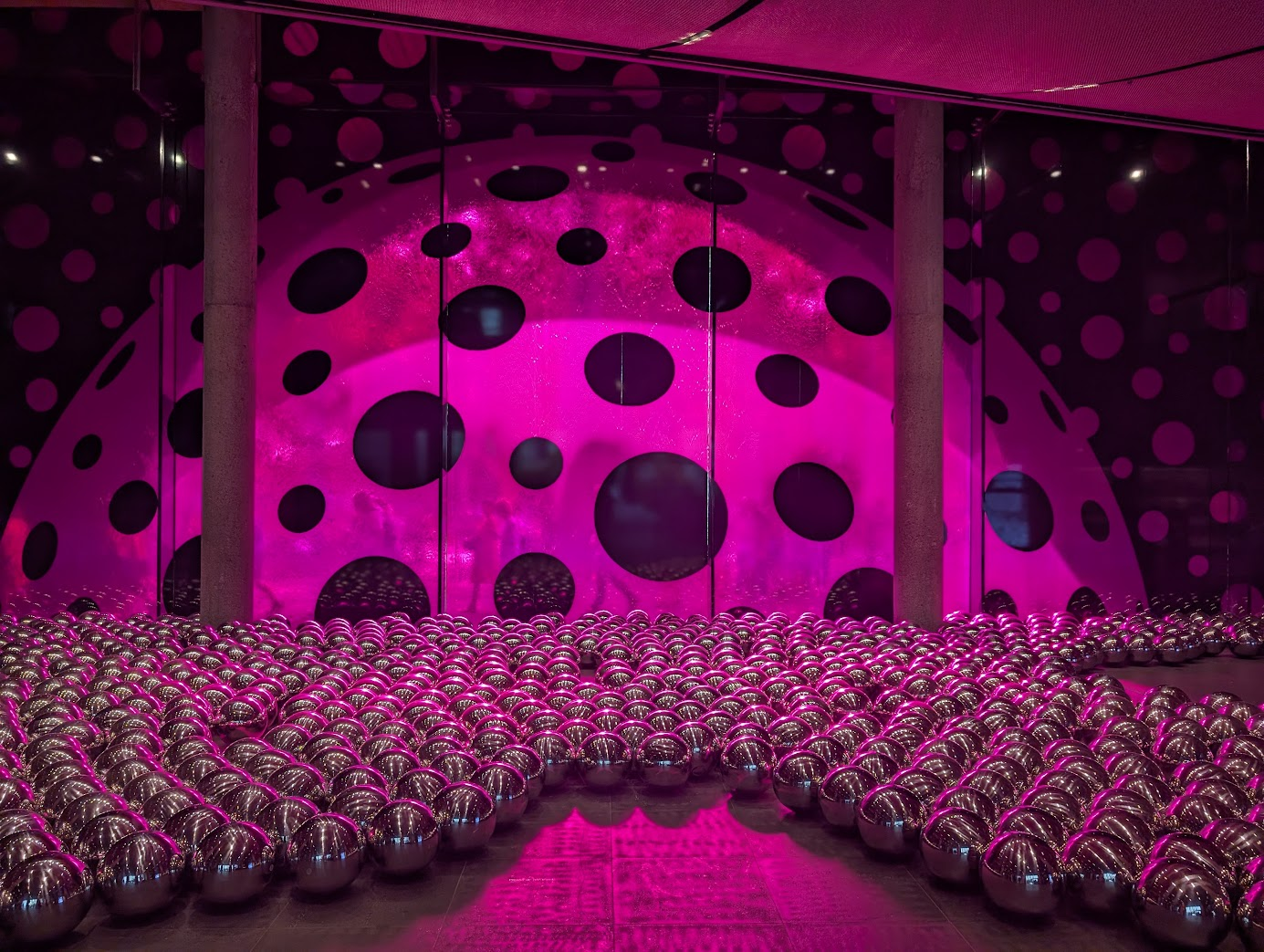

这或许解释了展厅里那间《无限镜屋》。推门而入的瞬间,波点灯笼悬浮在黑暗中,镜面折射出千万个自己,又顷刻被光斑吞没。我突然想起她的话:“用艺术消融自我,才能从恐惧中解脱。”那些癫狂的圆点,原是一个女人与童年创伤搏斗的武器。

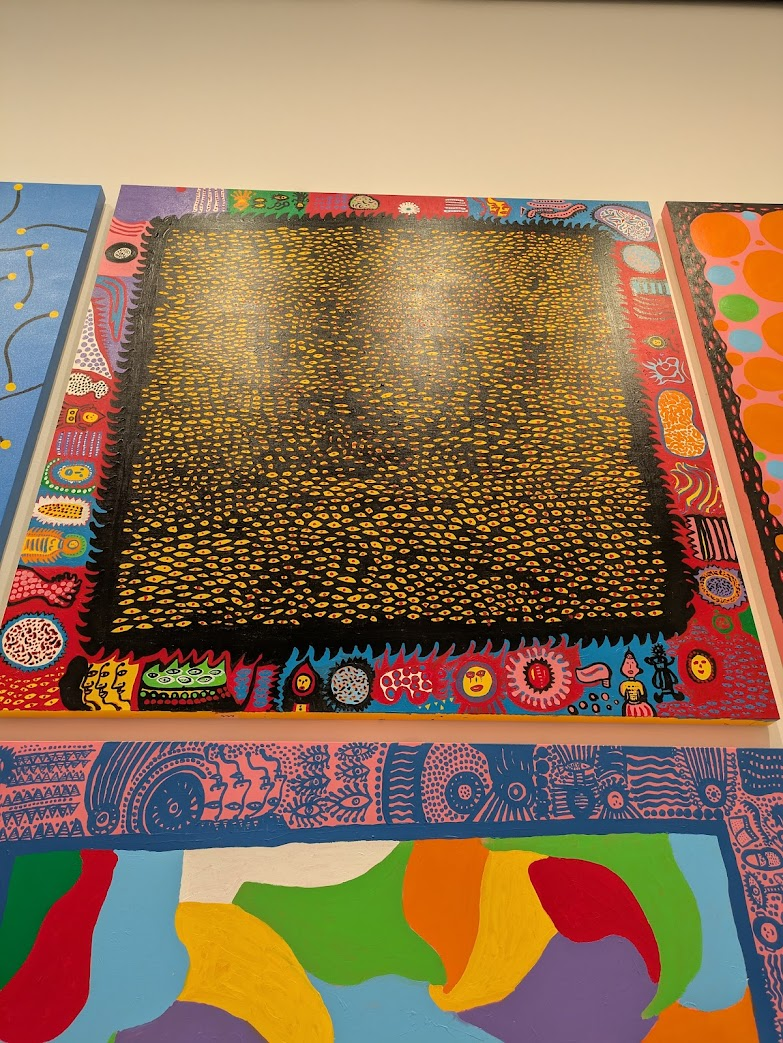

穿过挂满南瓜雕塑的走廊,荧光黄与漆黑的对比刺得视网膜生疼。工作人员笑道:“LV联名款南瓜手袋卖断货了。”这让我想起人们对她的诟病——“艺术被商业裹挟”。

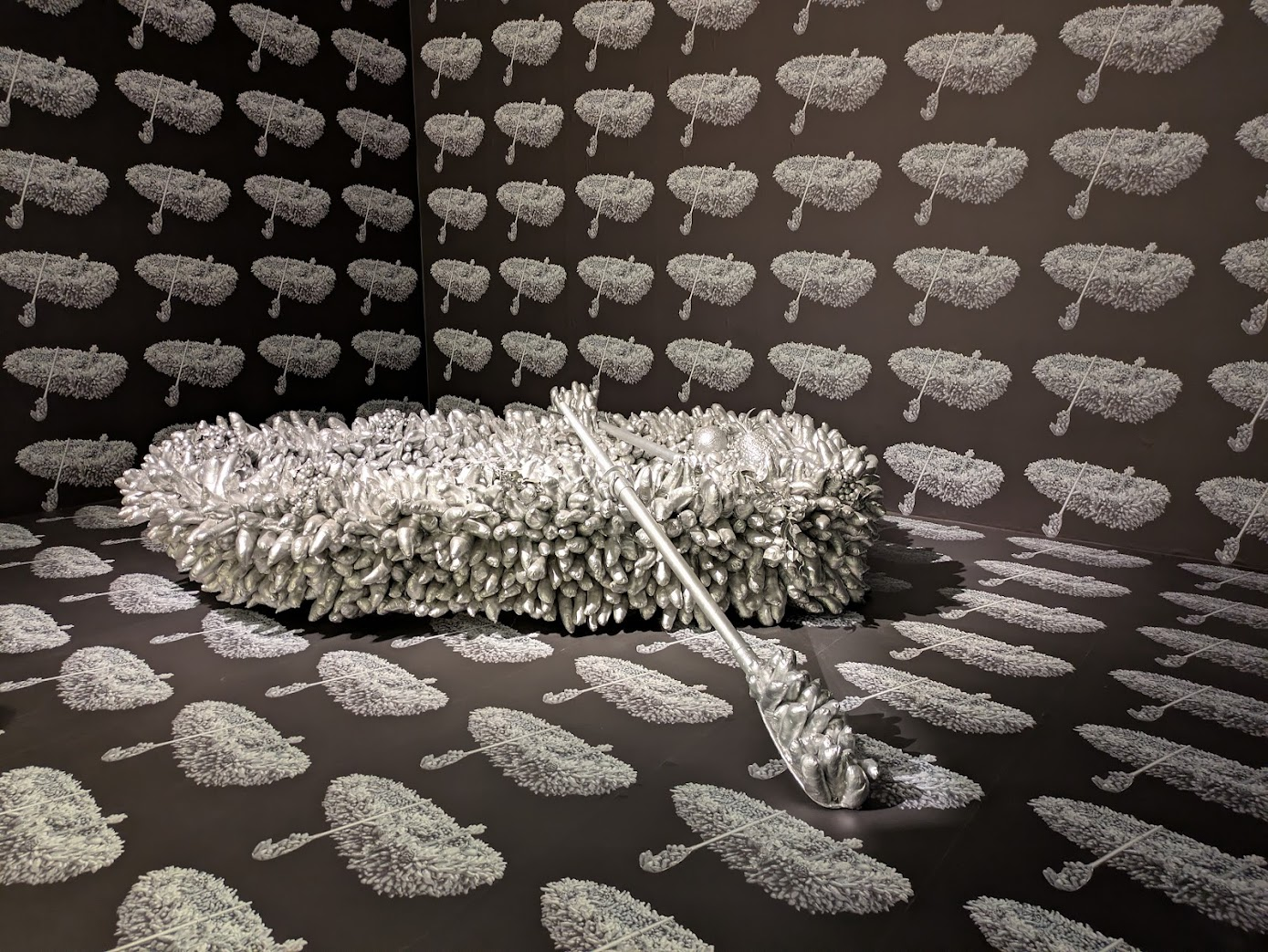

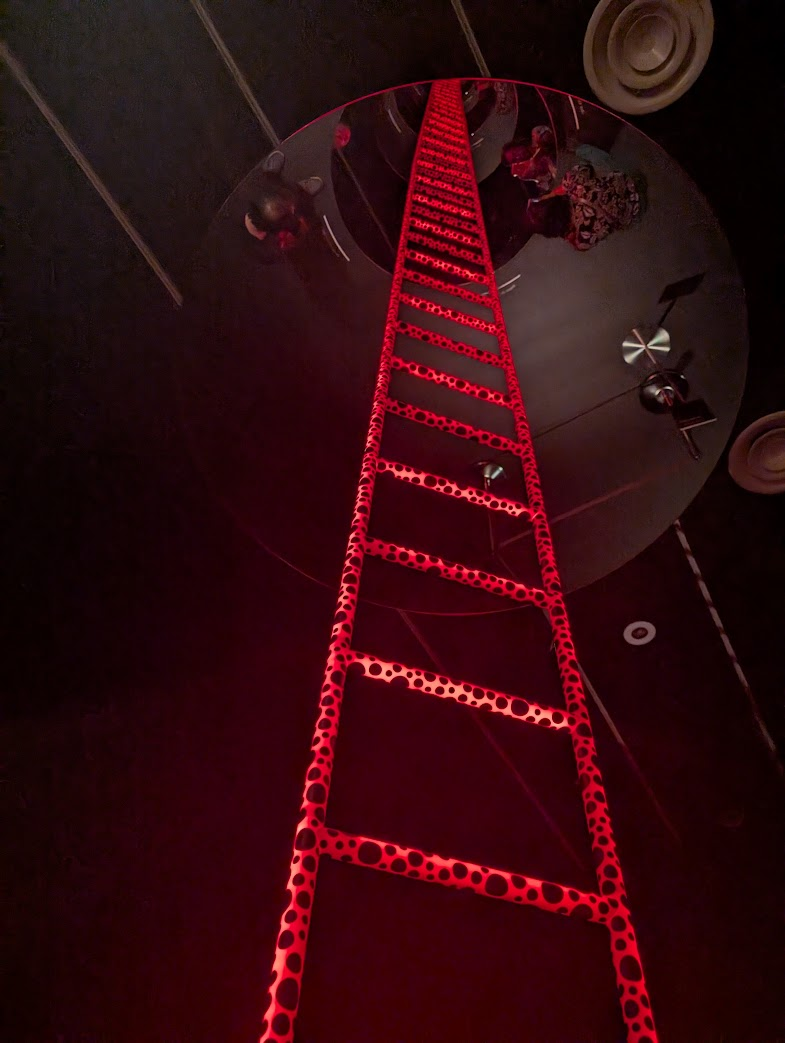

但转角处的《通天塔》给出了另一种答案:数以千计的触手状雕塑从地面攀向天顶,密集的波点仿佛细胞分裂。作品创作于她自愿入住精神疗养院的第40年。当媒体嘲讽“疯婆子只会画圆点”时,她却在日记里写:“宇宙是波点,人类也是波点。我要画到死亡把一切收走。”

商业化或许让她成了“最贵艺术家”,但那些在镜屋里手足无措的观众、盯着哈哈镜大笑的孩子,不正证明了她用艺术实现的预言?“所有人都能在我的作品里看见自己。”她说。

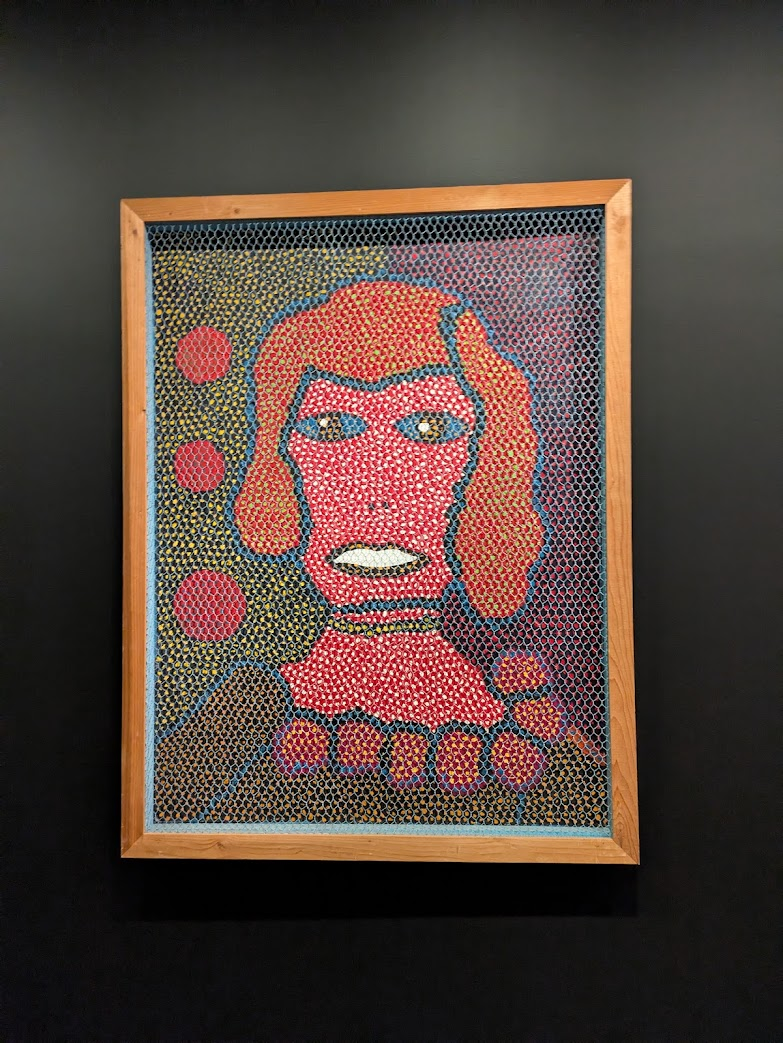

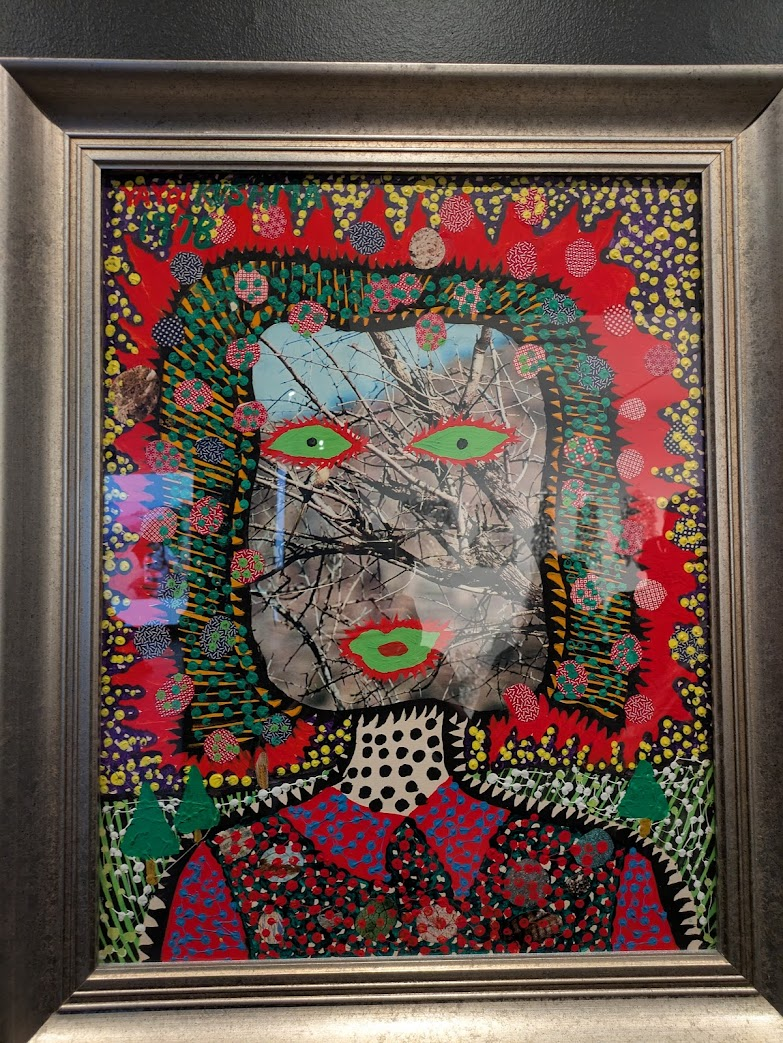

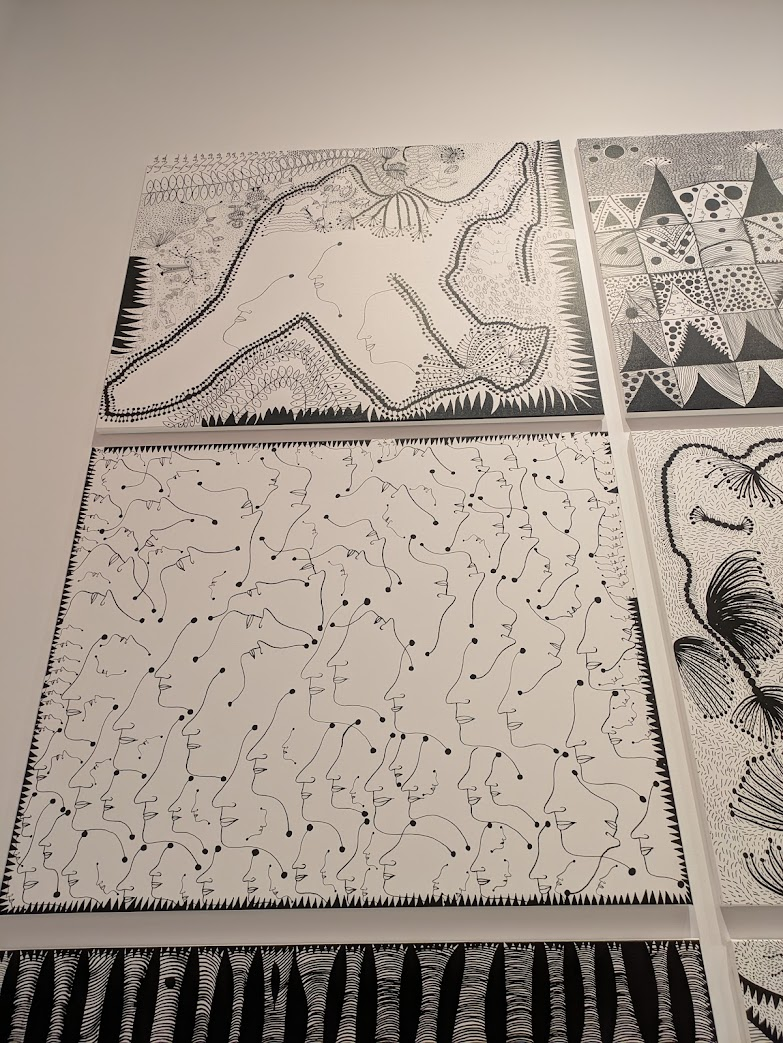

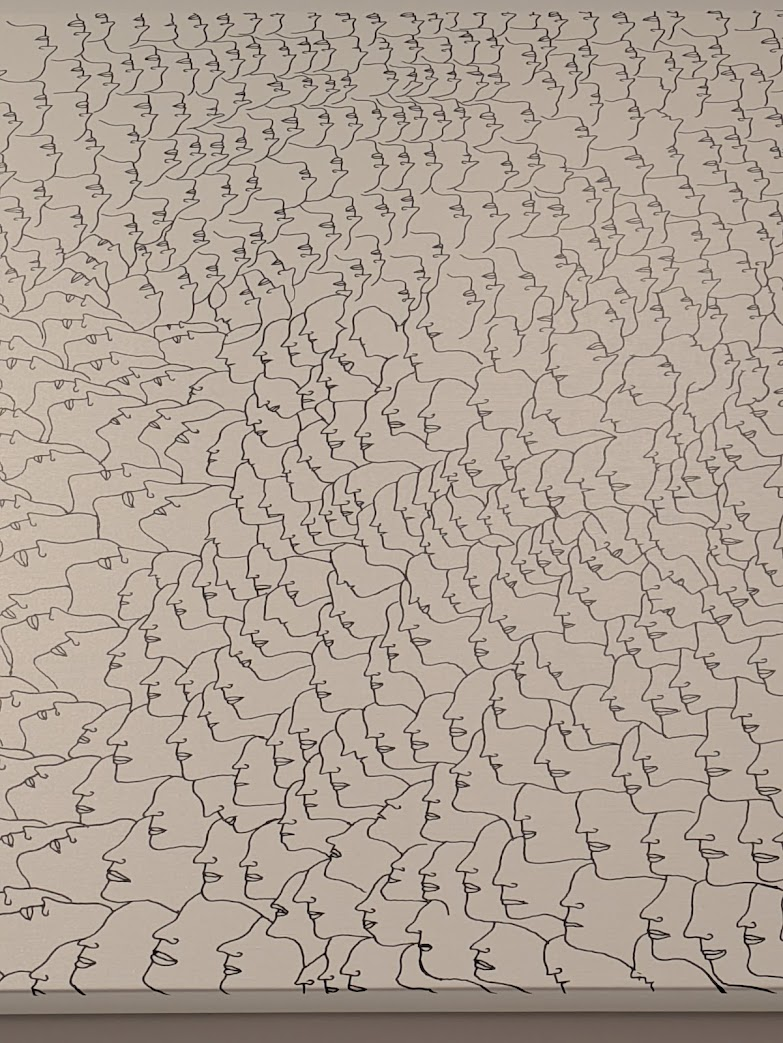

最震撼的当属《花痴系列》。无数张扭曲面孔从墙面凸起,瞳孔处镶嵌着彩色镜片。凑近看,每张脸竟由更小的嘴唇、手指拼成——这分明是她青年时代的控诉。1957年,28岁的草间弥生带着缝满布偶的和服闯入纽约,在男性主导的艺术界嘶喊:“我的画比所有男人都野!”

展览尾声的纯白空间里,猩红波点像病毒般爬满桌椅、地板,甚至观众的白衬衫。有人慌张拍打衣服,更多人笑着任红点“寄生”。此刻终于明白她为何说:“艺术是爱,是通往天堂的梯子。”当创伤被转化为万人共享的视觉狂欢,疯狂便成了最温柔的救赎。

草间弥生用95年时间证明:艺术从不是疯子的避难所,而是勇敢者将伤疤淬炼成星火的战场。那些被诟病“太商业化”的波点,或许正像展厅里吞噬一切的镜面——当我们嘲笑它浮夸时,早已在某个倒影中,看见了自己灵魂的缺口。

站在艺术品前,不妨想想:若你的一生被贴上“精神病”标签,是否还敢把最痛的记忆,变成送给世界的礼物?

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 7/57) Liquid rewards.

Your level lowered and you are now a Red Fish!@chenlocus, sorry to see that you have less Hive Power.