“…그런데 말이지.”

“예, 선배.”

“너도 이 사건 내용, 대층 들어서 알겠지만, 이 정도 정황증거만 갖고는 아직 동일범의 소행이라고 확신할 수가 없어.”

“그 뭐냐, 그 범인의 메시지라는 거 때문에 그러는 거죠?”

“그래.”

“아, 진짜, 선배. 저를 뭘로 보고…. 설마 내가 그런 거 하나 없이 여기까지 쫄랑쫄랑 왔겠어? 선배한테 또 무슨 욕을 처먹을라고?”

그 정도는 이미 예상했다는 듯 후배는 자신만만하게 이빨을 드러내며 웃었다. 그는 침착하고도 정갈한 손놀림으로 보고서 맨 뒤편에 꼽힌 종이 한 장을 꺼내어 책상 위에 올렸다.

“이게, 제가 생각하는 스모킹 건(smoking gun)입니다.”

“이건?”

“신고가 접수된 날 경찰청 홈페이지에 올라왔던 글이에요.”

“경찰청 홈페이지?”

“예, 이 사람 변사체로 발견됐다는 거 확인하고부터 저도 줄곧 범인의 메시지 찾는 거에 집중했어요. 그런데 시체 부검결과 확인서랑 관련 보고서 다 뒤져 보고, 당시 담당 형사하고도 통화해 봤는데, 담당자들이 하나같이 그런 이상한 메모나 의심스러운 쪽지 같은 건 없었다는 거야.”

“사건 현장에 별다른 메시지는 없었다는 거로군.”

“그렇죠. 하지만 여기서 포기하는 건 또 우리 스타일이 아니잖아. 나름대로 믿는 구석이 있어서 시작한 일인데 말이죠. 이게 그럴 리 없다 싶어서 일단 후배들이랑 동기들 있는 대로 조져서 신고 접수된 날 특이한 편지나 우편물 접수된 거 있으면 좀 알려달라고 약 좀 쳤지. 그랬더니 아까 오전에 사이버 대응팀에 있는 후배한테 전화가 한 통 오더라고. 그날 밤, 신고 접수되고 얼마 지나지 않아 경찰청 홈페이지에 희한한 글이 하나 올라왔는데, 혹시 그걸 말하는 게 아니냐고.”

“신고가 접수된 날?”

“그렇다니까. 그 얘기 듣고 그 글을 보니까 말이에요. 이게이게 제목도 희한하고, 올린 새끼 아이디도 특이해. 옳다구나 싶더라고. 사실 읽어 봐도 뭔 소리인지는 모르겠지만 딱 봐도 이건 그 전 사건 메시지랑 비슷해 보이더라니까. 눈앞에서 빛이 빡! 아, 이 새끼구나, 이 새끼가 진짜 범인이 맞구나!”

“글 제목이 『긴 여정을 떠나는 권능의 여왕에게』? 글 올린 사람의 아이디가 「구름 위를 달리는 말」?”

“맞아요. 좆나 오글거리는 병신 같은 글이야. 중2병 환자가 쓴 거 같은데 무슨 뜻인지는 하나도 모르겠고. 여튼 전에 있었던 사건에서도 이런 메시지가 나왔다는 거 아니우? 그 나 선생이라는 분한테 한 번 물어보면 되겠네. 이게 뭔 소리인지.”

“글 올린 시간이랑 위치는 파악됐고?”

“당연하지, 선배. 신고전화 발신 지역이랑 홈페이지 글 올린 IP주소까지 싹 다 대조해 봤어. 결과가 어땠을 것 같아요? 게시판에 글 올린 IP주소, 신고 접수된 공중전화 근처 PC방이었어요. 신고접수시간이랑 글 올린 시간이랑 비교해 봐도 얼추 겹치고 말이죠. 어때? 이 정도면 답이 딱 나오지? 선배, 이거 완전 대박이라니까?”

드디어 해결의 실마리가 보이는 건가. 뒤엉킨 실타래가 조금씩, 아주 조금씩 풀리고 있다.

하지만, 혜원이 품은 의혹은 아직 완전히 해소된 게 아니었다. 딱히 설명할 수 없는 찜찜함에 혜원은 미간을 찌푸렸다.

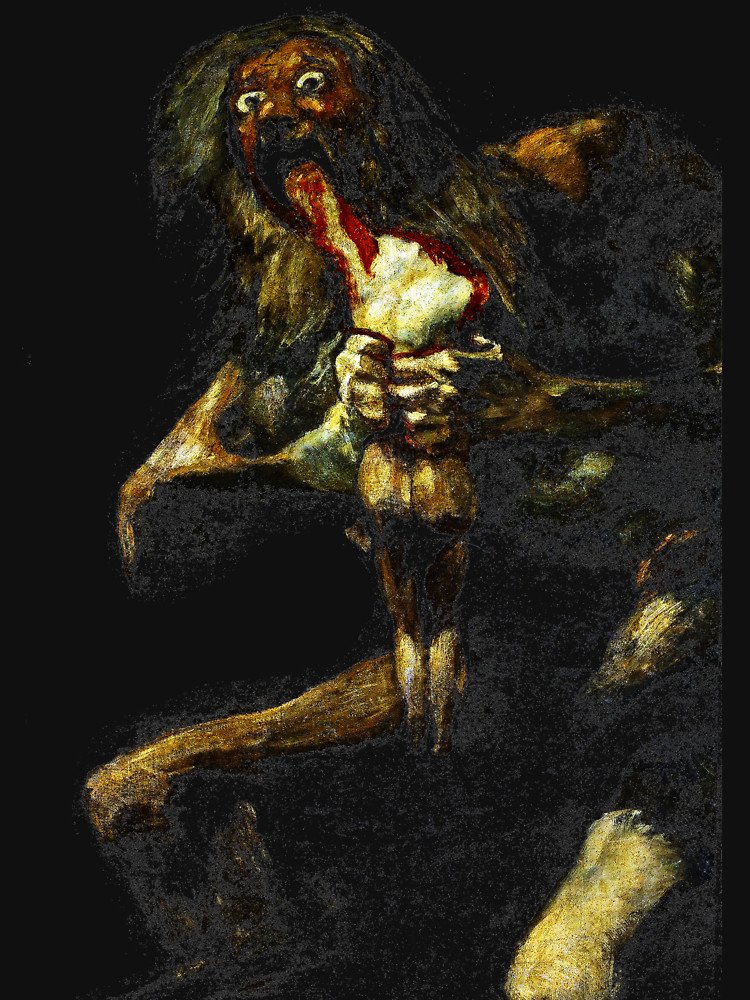

프란시스코 고야(Francisco Goya), 아들을 먹어치우는 사투르누스(Saturn Devouring His Son), 1823

“그래도 조금 이상하긴 하다.”

“예? 뭐, 뭐가요?”

의기양양하게 몸을 기대섰던 후배가 당황한 듯 허리를 곧추 세운다. 삐딱한 자세를 고쳐 잡는 그의 얼굴에는 골 깊은 짜증이 배어났다. 아, 이번엔 또 뭔 트집을 잡으려고. 말 한 마디 꺼내지 않았지만, 그의 얼굴은 틀림없이 그렇게 외치고 있었다.

“살해 순서로 보면 이 사건이 제일 먼저 일어난 거잖아?”

“그, 그렇죠. 뭐, 정확히는 한 5개월 정도 전의 일이니까.”

“만약 이게 동일범의 소행이고, 그가 어떤 목적을 가지고 이런 짓을 저지르고 있는 거라면, 이 사건 이후에 류준 대위와 한인건 대령을 차례로 살해했다는 건데….”

“그런데요? 무슨 문제라도?”

“지금 한인건 대령 살인사건 이후, 모든 사건이 역순으로 엮이고 있잖아.”

“에?”

“…마치 이때가 오기를 기다렸다는 듯이 말이야.”

이건 일반적인 살인사건과는 다른 패턴이다. 한 사람의 죽음을 기점으로 전혀 상관없어 보이던 기존 사건들이 순차적으로 엮여가다니, 어색한 삐끗거림에 혜원은 뜻 모를 불안감을 느꼈다.

“에이, 선배, 이게 무슨 사기꾼이 코흘리개 등쳐먹은 사건도 아니고, 명색이 살인사건, 그것도 연쇄살인사건인데, 사건이 계속되다보면 이 정도 알아내는 건 당연한 수순 아니에요? 사실 이런 거 하라고 우리 같은 애들이 뺑이 치고 있는 거잖아. 우리는 그냥 범인만 잡으면 되는 거 아니우?”

“무슨 말인지는 알아. 당연히 나도 범인 검거가 제일 중요하다는 것 정도는 알지. 다만…”

“다만?”

“범인의 의도가 뭘까?”

“예?”

“이 자가 진짜로 원하는 거 말이야. 아직 그 이유는 잘 모르지만, 죽이고 싶을 정도로 원한을 품었던 이들. 그런 사람들을 이렇게 하나둘씩 처단한 다음, 이 자는 무엇을 하려는 걸까….”

“뭐야, 그런 일이 있기 전에 이놈 잡을 생각부터 해야죠. 선배, 오늘 좀 이상한데? 무슨 일 있어요? 왜 평소에 안하던 얘기를 하고 그래?”

“아니, 아니다. 어쨌든, 수고했어. 고맙다. 야, 제대로 한 건 했네. 내가 다음에 밥 한 번 거나하게 살게.”

“아, 선배. 이거 밥 한 끼로 될 문제가 아니야.”

“알았어. 알았어. 다음번에 술 한 번 살게. 고마워.”

“만날 깨지다 칭찬 들으니 좀 살겠네.”

“그런데…”

“에?”

“수고는 했는데, 넌 아직 기본기가 약하네.”

“무슨 소리에요, 갑자기?”

“이름.”

“예?”

“시체로 발견된 피해자의 이름말이야. 제일 기본적인 정보를 아직 안 가르쳐 줬잖아.”

“아, 맞다. 이런, 어째 오늘 잘 나간다 했어. 다 잘해놓고 마무리가 별로구만.”

“그래도 이 정도면 훌륭하다. 특별히 다른 말은 안할게. 고맙고, 고생했다. 나머지 사람들도 신원 조회 되는대로 알려줘.”

“충성, 알겠습니다.”

후배는 장난스럽게 거수경례를 올린 다음에야 오랫동안 참아온 함박웃음을 터트렸다.

묘한 기시감이 드는 웃음이다. 언젠가, 혜원에게도 저럴 때가 있었다. 스스로 짜낸 추리에 확신이 설 때 생기는 자연스런 패기, 자기가 세운 가설이 사건의 실체와 일치해 나갈 때의 희열, 그리고 범인과의 수 싸움에서 이겼다고 생각될 때의 성취감까지.

아마도 그 때문이겠지. 그녀가 최소한의 인간다움까지 희생해 가며 이 일을 계속하는 건, 틀림없이 그런 자부심 때문일 게다.

혜원은 컵 속 식은 커피를 단번에 들이켰다.

반드시 잡는다. 원한범죄가 무서운 이유는 범인이 원하는 바가 너무 뚜렷하기 때문이다. 한 가지 목표만을 향해 내달리는 자는 두려움이 없는 법이다. 또 다른 재앙이 닥치기 전에 반드시 이 자를, 멈춰 세워야 한다.

“선배, 선배! 듣고 있어요?”

“아, 어 그래, 미안. 지금 뭐라 그랬어?”

“뭐야, 자기가 이름 물어봐 놓고는 딴 생각하고 있는 거야?”

“미안하다니까. 그래서 그 사람 이름이 뭐라고?”

“예, 여기 나와 있네요. 그러니까, 그 피해자 이름이 말이에요.”