안녕하세요. @kyongkyulee 입니다.

저는 현재 화학과 박사과정을 밟고 있는 학생입니다.

벌써 제가 대학원에 입학한지 4년째이고 다음학기만 하면 박사과정을 수료할 수 있게 되네요.

졸업은 아직 조금 더 남았지만 열심히 해서 최대한 빨리 졸업하고 싶다는 생각이 듭니다.

이 글은 작년 말쯤 제가 맡고 있던 프로젝트가 무산되면서 약간의 권태감과 슬럼프가 왔을 때 봤던 글입니다.

읽으면서 굉장히 감동 받았고 요즘도 가끔씩 열어서 보고 있는 글입니다.

대학원생들은 이 글을 읽어보시면 연구하시는데 많은 힘이 될 것 같습니다.

대학원에 진학 예정이신 학부생 여러분들도 읽으시면 도움이 될 것 같네요

우리도 얼른 교수님들께 박사 소리 들어봅시다 :)

원문 링크와 함께 글 올려드리도록 하겠습니다.

박사 학위란 과연 무엇일까. 우리가 힘든 대학원 생활을 거치면서 기어이 받으려고 하는 그 박사라는 것은 과연 우리에게 어떤 의미일까.

어떤 목표를 추구하기 위해서는 그 목표가 어떠한 의미를 가지는지를 명확히 이해할 필요가 있다. 막연한 생각만으로 목표를 추구했다가는 정작 그것을 달성한 후에, “어? 이 산이 아닌가벼?” 하게 될지도 모르기 때문이다. 현실적으로 박사가 가지는 의미를 제대로 이해하고 대학원 생활을 하는 사람은 많지 않을 것이다. 나 또한 그랬다.

디펜스의 추억

박사 학위를 받기 위해서는 일반적으로 몇 가지 조건이 필요하다. 우선 대학원에서 요구하는 학점을 모두 이수해야 한다. 논문 프로포잘을 통과해야 하고, 일정한 조건 이상의 연구 실적을 내야 한다. 대부분 논문의 편수, 임팩트 팩터(Impact factor)와 내가 몇 번째 저자인지(authorship)를 기준으로 하는 경우가 대부분이다. 그리고 마지막 관문은 바로 “디펜스(defense)” 라고 불리는 과정이다.

디펜스는 내가 지난 대학원 생활 동안 진행했던 모든 연구를 종합 및 요약해서 그 정수(?)를 발표하고 주변 동료들과 교수님께 내가 박사 학위를 받을 자격이 있음을 마지막으로 검증받는 과정이다. 이 관문이 ‘디펜스’ 라고 불리는 이유는 (모르긴 몰라도) 말 그대로 내 연구에 대해서 학위 심사 위원회 교수님들의 온갖 공격과 태클과 딴지를 끝끝내 방어하는 데 성공해야만 박사 학위를 받을 수 있기 때문일 것이다.

디펜스가 진행되는 구체적인 형식은 학교마다 조금씩 차이가 있는 것 같다. 나의 모교 포항공대 생명과학 분야의 학과에서는 공개 발표 형식으로 디펜스를 진행했다. 누군가 디펜스 일정이 잡히면, 발표 제목과 요약문(초록), 일정과 장소가 학과 구성원에게 전체 메일로 뿌려진다.

우리 연구실 구성원뿐만 아니라, 내 연구 주제에 관심이 있는 사람이면 교수님, 학생, 연구원 등 누구든 내 발표를 들으러 올 수 있는 것이다. 꽤 많은 사람이 들어오기 때문에 우리 연구실은 보통 강당에서 디펜스를 진행했다.

발표는 보통 20분 내외로 이뤄진다. 내가 수년 동안 진행했고 수십 장의 논문들로 발표했던, 혹은 발표할 예정인 여러 연구의 배경과 결과, 의의를 모두 20분에 설명하기는 결코 쉽지 않은 일이다. 하지만 그보다 더 어려운 것은 그 결과를 기라성 같은 교수님들을 앞에 놓고 발표해야 한다는 점이다.

나는 꽤 무대 체질이고, 예전부터 크고 작은 무대에 서본 경험이 많았다. 학부 시절 밴드 보컬도 했고, 학교 축제 공연의 단골 사회자로 수천 명의 관객 앞에서도 여러 번 섰다. 신입생 오리엔테이션 행사에서 레크레이션 게임을 진행하기도 했다. …하지만 박사 디펜스할 때에는 솔직히 정말 많이 떨렸다.

“네가 왜 박사를 받을 자격이 된다고 생각하나?”

준비한 발표를 끝낸 이후에는 학생들을 포함한 청중들로부터 질문을 받는다. 이렇게 공개 질의·응답이 끝나고 나면, 박사 학위 심사 위원 교수님을 제외한 모든 사람은 강당 밖으로 퇴장한다. 그리고 드디어 진짜 어려운 과정이 시작된다. 교수님들과 내가 5 대 1로 공격과 방어를… 아니 질문과 답변을 하는 비공개 세션이 진행되는 것이다.

사실 디펜스를 통과하지 못해서 박사 학위를 못 받는 경우는 거의 없지만, 그렇다고 해서 이 과정이 호락호락한 것은 절대 아니다. 본래 완벽한 연구라는 것은 없는 법이라 빈틈을 찾거나 딴지를 걸려고 하면 얼마든지 걸 수 있다. 더구나 디펜스는 대학원생에게 학교와 지도 교수의 이름을 걸고 박사 학위를 부여하기 위한 마지막 관문이기 때문에 일종의 신고식처럼 호되게 학생을 다루기도 한다.

나는 그때 하도 긴장하고 정신이 없어서 어떤 질문을 받았는지 잘 기억이 나지 않는 것도 있다. 그렇게 진땀 나는 5:1의 공격과 방어가 거의 끝나간다고 느낄 때쯤, 그때까지 별다른 질문을 하지 않으셨던 한 교수님께서 진지한 목소리로 이렇게 말씀하셨다.

“윤섭, 네가 왜 박사를 받을 자격이 된다고 생각하나?”

이 질문을 듣자 갑자기 머리가 멍해지고 아득한 느낌이 들었다. 대학원 생활에서 겪었던 많은 일 들이 주마등처럼 머리를 스쳐 지나갔다. 내가 정말로 박사 학위를 받을만한 자격이 있는 사람인가? 나는 정말로 내 나머지 인생을 박사라는 호칭으로 불리면서 살아갈 준비가 되었나?

이 질문을 던지셨던 분은 바로 국가과학자 남홍길 교수님이셨다. 세계 식물학계를 이끄시는 석학 중의 한 분이실 뿐만 아니라, 학부생 코흘리개 시절부터 나를 지켜봐 주셨던 분이시다. 교수님 연구실에서 학부 연구 참여도 했고, 교수님이 만드신 대학원에 1기로 입학해서 (디펜스만 무사히 통과한다면) 첫 번째로 박사를 받게 되는 사람도 나였다. 내 짧은 연구 인생의 아버지와 같은 분 중의 한 분이셨다. (지금은 포항공대를 떠나 대구과기대로 옮기셨다.)

그 질문에 대해서 순간적으로 ‘내가 정말 박사를 받을 자격이 없어서 이런 질문을 하신 것이 아닐 것이다’ 는 생각과 함께, ‘이건 박사 학위라는 것의 가치에 대한 내 철학을 묻는 질문이다’ 는 생각이 머릿속을 스쳐 지나갔다.

이 글을 읽는 여러분이라면 이 질문에 어떻게 답하시겠는가?

박사에 대한 흔한 오해들

박사라는 사람들에 대해서 흔히 가지는 잘못된 생각들을 몇 가지 살펴보자. 잘못된 답을 보다 보면 박사 학위의 진정한 의미에 대해서 한 발자국 더 가까이 다가갈 수 있을지도 모르니까.

- 해당 분야에 대해서 모든 것을 아는 사람

이건 한 마디로 불가능하다. ‘분야’라는 것의 정의를 아주 좁히고 좁혀서 매우 세부적인 주제로 정의한다고 하더라도, 모든 것을 안다는 것은 다음에 나오는 두 번째 이유에서라도 불가능하다.

- 최고의 전문 지식을 가진 사람

특정 순간에 전문 지식을 가진 사람이 박사일지는 모른다. 하지만 오늘날과 같이 무섭게 인류의 지식이 발전하는 시대에는 논문을 한두 달만 읽지 않아도 금방 뒤처지기 마련이다. 내가 박사를 딴 주제에 대해서도 하루에도 수십, 수백 편의 논문과 연구 결과가 쏟아져 나온다. 전문성을 유지한다는 것은 급류를 거슬러 헤엄치는 것과 비슷하다. 열심히 발버둥을 치면 겨우 제자리에 머물 수는 있을지도 모른다. 하지만 조금 쉬려고 하면 금세 휩쓸려 내려가고 만다.

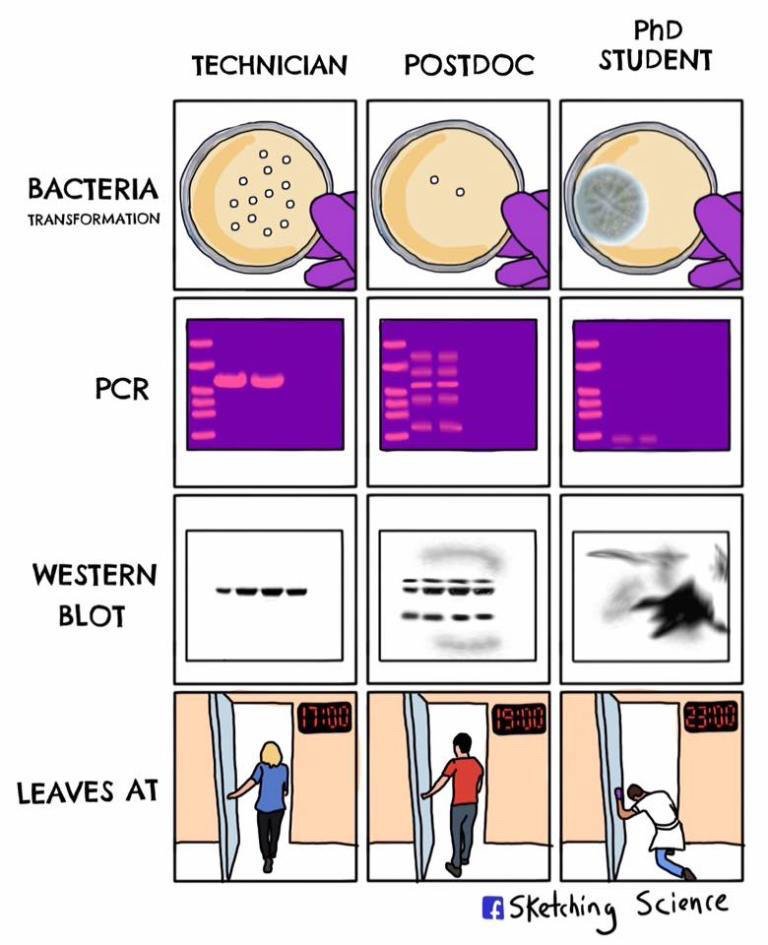

- 최고의 실험 기술을 가진 사람

특히 생명과학 분야에서는 실험 테크닉이 좋은 (소위 ‘손이 좋은’) 것이 큰 의미를 가진다. 박사 학위를 취득하는 과정에서 대부분 몇 가지 종류의 실험을 마르고 닳도록 하기 때문에 대개 능숙한 실험 스킬을 가지게 된다.

하지만 이는 직업적으로 특정 실험만을 평생 반복해서 수행하는 테크니션(technician) 선생님들을 따라가기 힘들다. 테크니션은 본인의 연구 주제를 가지고 실험하기보다는 다른 분들의 실험을 보조하는 역할이지만, 그분들이 수없이 반복해서 얻게 된 ‘손의 깔끔함’은 장인의 수준에 이른 경우도 많다. 혹시 생명과학에 배경지식이 있다면 아래 그림을 참고해보자.

- CNS(Cell, Nature, Science)에 논문을 낸 사람

생명과학을 비롯한 많은 기초과학 분야에서 세계적으로 인정받는 가장 저명한 학술 저널이 바로 셀(Cell), 네이처(Nature), 사이언스(Science)라는 것에 이의를 제기할 사람은 없을 것이다. 여기에 논문을 낸 사람은 진정으로 박사의 자격이 있을까? 이런 저널에 논문을 출판한 지 몇 년 지나지 않았다면 그럴지도 모르겠다.

하지만 안타깝게도 논문은 우유와 같다. 유통기한이 있다는 말이다. 논문의 유통기한은 대게 5년 정도라서, 일반적으로 새로운 직장에 지원하거나 과제 지원서를 쓸 때는 “5년 이내의 연구 업적”을 쓰게 된다. 나도 사이언스에 공동 제1저자로 논문을 낸 적이 있다. 하지만 이미 유통기한이 지나도 한참 지나서 내 이력서에 그 논문은 없는 거나 마찬가지다.

이 모든 것이 박사 학위의 의미가 아니라면 그럼 뭐란 말인가?

인류가 가진 지식의 경계를 넓혀 간다는 것

초중고를 거치며 우리는 어떻게 새로운 지식을 배우고 공부해왔는지 떠올려보자. 보통 교과서를 기본으로 학교에서 선생님의 수업을 듣고, 학원에 다니거나 과외를 받기도 하고, 참고서의 문제를 풀기도 한다. 이미 세상에 존재하고 체계적으로 누군가 과거에 정립해놓은 지식을 차근차근 배우는 것이다. 이는 대학에 와서도 크게 바뀌지 않는다.

그런데 대학원에 진학하면 완전히 달라진다. 내가 연구하려는 주제는 교과서에 나오지 않는다. 교과서에 나와 있는 내용이라면 과거에 이미 연구가 된 내용이고, 그것을 연구하는 것은 이미 연구가 아니다.

우리가 대학원에서 주제를 잡고, 가설을 세우고, 실험하는 내용은 교과서의 마지막 페이지 그 이후의 내용이다. 만약 내가 하는 연구가 아주 성공적으로 마무리되고 학계에서 중요하게 받아들여진다면, 그 내용이 이제 교과서에 한두 줄로 실리게 될지도 모른다. 우리가 그동안 배웠던 교과서라는 것도 그렇게 조금씩 쓰여 온 것이었다. 태초부터 존재하던 것이 아니란 말이다.

이제 교과서 대신에 우리는 논문을 읽어야 한다. 하지만 누구도 내가 어떤 논문을 어떤 순서로 어떻게 읽어야 할지 알려주지 않는다. 내 연구 주제에 대한 지식의 체계는 이제 나 스스로가 만들어가야 한다. 몇몇 논문은 다른 동료 혹은 교수님과 함께 읽고 토론할 수도 있겠지만, 절대다수의 논문은 나 스스로 읽고 이해하고 내 것으로 만들어야 한다.

이러한 과정은 지금까지 우리가 초-중-고-대학교를 거치며 해왔던 ‘공부’와는 완전히 다른 것이다. (여담이지만, 이러한 이유에서 초-중-고에서 과외를 받으며 남이 떠먹여 주는 공부를 해왔던 사람일수록 대학원에서 받는 문화 충격은 더 커지는 것 같다.)

박사 말년 차이던 어느 날, 나는 재미있는 사실을 깨닫게 되었다. 내가 연구하는 주제에 대해서 궁금한 것이 생겼는데, 논문을 아무리 찾아봐도 그 의문에 대한 답을 알 수 없었다. 곰곰이 생각해보니 그 질문에 대한 답은 누구도 가지고 있지 않았던 것이다. 여기서 ‘누구도’ 라는 말은 우리 연구실이나 학교뿐만이 아니라, 현재 지구에 사는 전 인류의 누구도…라는 말이다.

이제 내가 궁금한 것에 대한 답은 교과서에도, 논문에도, 세상 어디에도 없었다. 그 질문에 대한 답을 가진 사람은 현재 아무도 없는 것이다. 그 순간 나는 이제 적어도 내 연구 주제에 관해서는 인류가 가진 지식의 최전방에 도달했구나. 하는 것을 느꼈다.

마치 탐험가가 지도를 보고 열심히 정글을 헤쳐왔는데, 지도의 가장자리에 나오는 끝까지 왔음에도 여전히 내 앞에는 끝없는 정글이 펼쳐져 있는 형국이었다. 이제 내가 가는 곳은 이 지도를 그린 사람도, 아니 누구도 가보지 않은 미지의 세계이다. 이제는 다름 아닌 내가 한 걸음씩 조심스럽게 내디디면서 앞에 절벽이 있는지, 강이 있는지 스스로 지도를 그려가야 한다.

연구한다는 것은 그렇게 인류가 가진 지식의 경계 너머에 있는 미지의 세계를 조금씩, 아주 조금씩 개척해나가는 것과 같다. 이제 내가 가진 질문에 대한 답은 다름 아닌 내가 만들어야 하는 것이다. 내 질문에 대한 ‘정답’이 존재하는지는 모르겠지만, 그 문제에 대해서 가설과 실험을 거쳐서 논리적으로 학계에서 납득할 수 있는 설명을 할 수 있다면 그것이 논문이 되고 인류의 새로운 지식이 될 것이다.

그것을 깨닫고 나는 소름이 돋았다. 그 경계를 넓혀간다는 것은 내게 아주 숭고한 일처럼 느껴졌기 때문이다. 나는 인류 지식의 경계를 미증유의 세계로 넓혀가는 탐험가였다. 아마 평생을 다 바쳐도 인류 전체의 입장에서 내가 넓혀갈 수 있는 영역이라는 것은 정말 미미한 것일 테다. 하지만 나에게는 그것이 세상 전부였다.

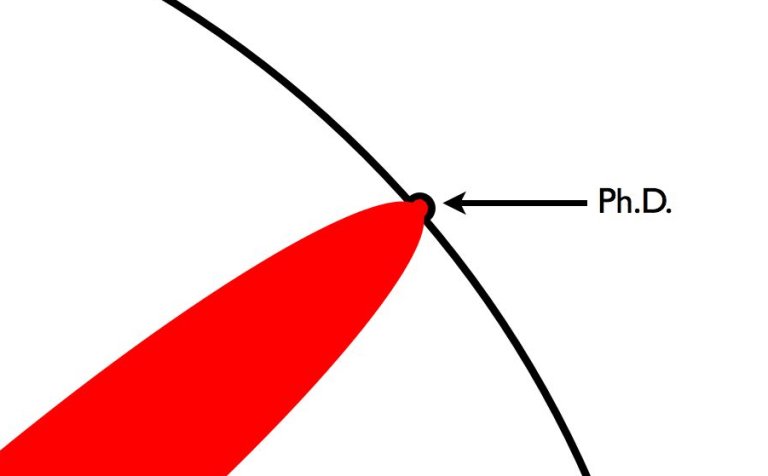

이후에 내가 보았던 이 그림은 내가 그때 느꼈던 그 깨달음을 정확하게 설명해주는 것이었다. 역시 그런 생각은 나만이 하는 것이 아니었다.

사실 우리가 박사 학위를 받고, 평생 연구를 한다는 것은 결국 인류 전체의 지식을 미지의 세계로 조금씩 넓혀가는 일이다. 그 경계를 조금이라도 더 밖으로 밀어내기 위해서 우리는 연구실에서 그토록 많은 밤을 새우고, 수많은 실험을 날려 먹으며, 네거티브 결과에 머리를 쥐어뜯고, 불면의 밤을 보내며, 논문을 수없이 고쳐 쓰는 것이다.

이런 의미를 알게 된다면 아래의 우스갯소리도 약간 다르게 느껴질 것이다.

학사: 나는 이제 모든 것을 안다.

석사: 나는 아는 것이 아무것도 없구나.

박사: 나만 모르는 게 아니었구나.

맨땅에 헤딩을 잘할 수 있을 것 같습니다

다시 나의 디펜스 장면으로 돌아가 보자. 남홍길 교수님의 질문을 듣고서, 아득해진 내 머릿속에서 스쳐 지나갔던 생각들은 바로 이러한 나의 깨달음이었다.

나에게 박사 학위는 특정한 주제에 대한 지식을 많이 가졌거나, 최고의 전문가가 되었다는 것이 아니었다. 나에게 박사 학위의 의미는 바로 내가 그 인류가 가진 지식의 경계를 앞으로도 평생 스스로 넓혀갈 수 있을 만한 준비가 되었다는 것이었다.

나는 이렇게 대답했다.

“저는 이제 독립된 연구자로서 스스로 연구를 할 준비가 된 것 같습니다. 제가 모든 것을 알지는 못하지만 어떤 문제가 주어지더라도 거기에 맞는 가설을 세우고, 논리적으로 사고 해서, 문제를 해결하는 방법을 이제는 알 것 같습니다.”

이 말을 더 쉽게 풀어쓰자면 대략 이런 것이었다.

“이제는 지도 교수님이 연구와 실험에 대한 일거수일투족을 일일이 알려주시지 않아도 제가 주도적으로, 독립적으로 연구를 이끌어 나갈 수 있을 것 같습니다. 어차피 연구라는 게 맨땅에 헤딩하는 건데, 이제는 어떻게 하면 영리하게 이마가 덜 까지면서, 효과적으로 헤딩하는지 좀 알 것 같습니다”

특히 나는 박사 학위가 가지는 큰 의미 중의 하나가 논리적인 사고방식과 문제 해결 능력을 갖추게 되는 것으로 생각한다. 내가 (인생 전체에서 보면 아주 짧은 기간에 불과한) 대학원에서 몇 년간 연구했던 바로 그 주제가 아니라, 또 다른 문제가 주어진다고 하더라도 어떻게 접근하고, 어떻게 문제를 해결할지에 대한 방법을 알게 되는 것이다.

사실 박사 학위를 받은 주제만으로 평생을 연구하는 사람은 거의 없다. 요즘 같은 시대에는 몇 년이 지나면 내가 전공했던 분야가 없어져 버리기도 하고, 완전히 새로운 분야가 하루아침에 대두하기도 한다. 아니면 ‘포닥'(박사후과정)을 가서 연구 주제를 바꾸는 경우도 있고, 자기 연구실을 차리거나, 기업에 들어가서 현실적인 필요에 따라 전혀 다른 일을 하게 되는 경우도 있다. 나도 현재 연구하는 주제는 대학원에서 연구했던 것과는 거리가 있다.

하지만 박사 학위를 취득하는 과정에서 피땀 흘려가면서 갈고 닦은 그 논리적, 비판적 사고능력, 문제 해결 능력, 커뮤니케이션 스킬은 사라지지 않는다. 나는 지금도 이 스킬을 일하는 순간마다 사용하고 있다. 대학원 시절에 내가 받은 혹독한 훈련이 없었따면 꿈도 꾸지 못했을 능력이다.

디펜스, 그리고 그 이후

디펜스에서 받았던 마지막 질문에 대해서 내가 했던 그 말과 이러한 생각들이 교수님께서 바라던 답이었는지 잘 모르겠다. 하지만 이것이 지금도 내가 가지고 있는 박사 학위에 대한 가장 최선의 답이다. 그리고 이 답이 완전히 틀린 것은 아니었는지, 나는 이 질문을 마지막으로 디펜스에 성공했다.

나는 아직도 디펜스가 끝나던 그 마지막 순간을 잊지 못한다. 질의·응답이 끝난 후 나는 강당 밖으로 나와서 문앞의 의자에 혼자 앉아 있었다. 문이 굳게 닫힌 강당 안에서는 심사위원 교수님들끼리 한동안 이야기를 나누셨다. 아마도 내가 어떤 학생이었고, 어떤 연구를 했고, 박사 학위를 줘도 되겠는지 최종 결정을 내리시는 것일 테다.

우두커니 혼자 앉아서 가슴 졸이면서 기다리던 그 시간이 왜 그렇게 길던지. “설마 여기까지 와서 박사 안 주지는 않겠지… 혹시 내가 뭐 바보같이 대답한 것은 없나…” 하는 온갖 생각이 머릿속에서 생겨났다가 사라졌다.

얼마나 시간이 지났을까. 드디어 강당 문이 덜컥 열리고 심사위원 교수님들이 걸어 나오시며 한 분씩 내게 악수를 청하셨다.

“최 박사, 축하하네.”

나는 그 말을 듣고서 만감이 교차해서 속으로 좀 울었던 것 같다. 그 ‘최 박사’라는 호칭을 듣기 위해서 나는 어떠한 과정을 거쳐왔던가. 그때는 그렇게 어색하던 그 말이 이제 나를 부르는 너무도 익숙한 호칭이 되었지만 말이다.

Welcome to Steemit @kyongkyulee :)

I am a bot that greets new users of the community.

Make sure to participate in this weeks giveaway to get known in the community!

Here are some helpful resources to get you started:

If you have any questions about steem, just ping reggaemuffin, the creator of this bot with your question :)

If you find this bot helpful, give it an upvote! It will continue to upvote introduction posts. Your upvote will give it more power in that. If you think you have something all new users should know, please tell.

See what this is all about and support the bot: SteemGreet the second - submit your links!

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:

http://gradschoolstory.net/yoonsup/what-phd-means/

저도 박사과정을 밟고있는 학생중 하나로써 굉장히 도움이 되는 글이네요.

소개해주신글 정말 잘읽었습니다.

안녕하세요.잘 읽으셨다니 기분이 좋습니다. 좋은 연구 많이 하시길 바랍니다 :)

저도 예전에 이 글을 읽고 크게 공감했던 기억이 납니다. 같은 연구자로서 앞으로 서로 자주 왕래하면서 지냈으면 좋겠습니다:)

대학원생이시군요! 초심을 잃지 않고 계속 좋은 연구 하시길 기원합니다 :)

감사합니다. 저도 얼마 남지 않았는데 좋은 연구 하시길 바랍니다 ㅎㅎ

'왜'라는 것이 어디서든 항상 중요하니깐요~! 모든 동기와 결과는 왜 라는 것에서 나온다고 해도 과언이 아니라고 생각합니다:)

그렇습니다. 후배들을 보다보면 자기가 왜 이런 연구를 하는지 제대로 이해하지 못한 채 선배 또는 교수님이 시켜서 하는 경우를 많이 보았습니다. 저 뿐만 아니라 후배들에게도 자신이 하고 있는 연구가 얼마나 가치있고 중요한 일이라는 것을 상기시켜야겠습니다. 댓글 감사합니다. :)

오메 박사님들이 이리 많으시다니

연구클럽 만들어도 되겠습니다-0-

얼른 진짜로 '박사님' 소리 한번 들어보고 싶은 '박사과정' 학생입니다ㅎㅎ 좋은 연구 결과가 나오면 소개해보겠습니다. 댓글 감사합니다.

흐... 같은 박사과정으로써 너무나도 공감가네요 ㅎㅎ

스팀잇에 박사과정 학생분들이 생각보다 많이 계시네요ㅋㅋ @chani 님도 하시는 연구 잘되시고 좋은 연구 많이 하시길 바랍니다 :)

오는 8월에 박사 입학하는 학생으로서 참 많은 생각을 하게 만드는 포스팅이네요.. 좋은 글 감사합니다 ^^

안녕하세요! 대학원에 들어온지 4년차 선배?로써 조언해드리고 싶은건 본인이 연구하는 주제에 대한 자부심 그리고 그 주제는 아무도 할 수 없는 대단한 것이라는 생각을 가지고 연구에 임한다면 즐겁게 대학원 생활을 하실 수 있다고 생각합니다. 응원하겠습니다!

박사 과정에 대해 좀 더 알 수 있게 된 좋은 글이었어요~~ 최박사님 축하드립니다~~~!!

저는 이씨입니다...ㅎㅎ 최박사님은 원문의 박사님이십니다ㅋㅋ착각하신거 같네요. 남은 주말 잘 보내세요 :)

이박사님이셨군요 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ