오보와 한국인 5 - 잊지 말자 지미의 세계 상기하자 웅진여성

퓰리처 상이라는 게 있다. 미국의 언론인이었던 조셉 퓰리처가 남긴 유산을 기반으로 제정돼 미국의 저널리즘 및 음악 분야에서 업적을 남긴 이들에게 수여되는 상이야. 특히 언론 쪽으로는 권위가 높아 ‘기자들의 노벨상’이라고 불리기도 해. 네 눈에도 익을 역사적인 보도 사진이나 각종 특종 기사들이 퓰리처 상의 후광을 휘감고 있단다. 그런데 1981년 퓰리처상은 미국 뿐 아니라 전 세계 언론사에 남을 시커먼 흑역사로 남아 있어.

.

1981년 4월 13일 퓰리처 상 수상위원회는 워싱턴 포스트의 재닛 쿡이라는 기자의 르포 기사 ‘지미의 세계’(Jimmy's World)에 피처 스토리 부문 퓰리처상을 수여하기로 결정했어. 이 기사는 워싱턴의 흑인 밀집 구역에 살고 있다는 8살 소년 지미의 삶을 다루고 있었지.

이 기사는 다음과 같은 충격적인 문장으로 시작된다. “Jimmy is 8 years old and a third-generation heroin addict, a precocious little boy with sandy hair, velvety brown eyes and needle marks freckling the baby-smooth skin of his thin brown arms.(지미는 올해 8살이고 3대째 헤로인에 중독자 집안의 아이다, 고수머리에 갈색 눈을 가진 이 흑인 소년의 아윈 팔에는 많은 바늘자국이 주근깨처럼 남아있다.)” 기사에 따르면 이 아이가 마약에 중독된 건 겨우 5살 때부터였다고 해.

,

아무리 마약이 흔한 나라라지만 3년째 마약 중독인 8살 소년이 존재한다는 건 대단히 충격적인 뉴스였지. 거기에 사연은 더욱 점입가경. 지미의 어머니는 성폭행으로 지미를 임신하고 낳았으며 외할머니와 어머니 지미 3대가 약에 취해 몽롱한 가운데 8살 소년은 좀 더 자라면 마약 거래를 해서 돈을 벌겠다고 다짐하고 있었다고 했어. 영어 단어 2256개로 된 이 짧은 기사는 워싱턴 시를 발칵 뒤집어 놓았다. “어떻게 이런 일이 미합중국 수도에서 벌어지고 있단 말인가.”

,

워싱턴 시 최초의 흑인 시장이었던 매리언 배리가 나섰다. “공무원들은 즉시 지미를 찾아내라.” 경찰국장도 거들었어. “경찰력을 동원해서 지미를 구해 내겠다.” 그런데 시장과 경찰국장의 득달같은 성화에도 불구하고 미국 공무원들과 경찰들은 지미를 찾아내지 못했어. “글쎄요 지미 비슷한 애가 없는데요.” 하지만 워싱턴 포스트는 재닛 쿡 기자에게 기사에 대한 사실 여부를 굳이 캐묻지 않았어. 아무렴 기자 타이틀을 달고 이런 엄청난 내용을 거짓으로 쓰기야 했겠느냐는 ‘합리적 확신(?)’이 있었기 때문이지. 이윽고 재닛 쿡은 퓰리처 상까지 수상하는 영광을 누린다. 하지만 거기까지였지.

,

워싱턴 포스트 편집장 브래들리는 재닛 쿡이 프랑스어 등 외국어에 능통하다는 이력서를 보고 프랑스어로 질문을 했는데 재닛 쿡이 한 마디도 대답하지 못하자 강렬한 의심을 품게 되지. 나아가 진실성에 대한 의문이 제기되던 ‘지미의 세계’ 기사에 대해서도 정면으로 칼끝을 겨누게 돼. “하루 시간을 주겠다. 그 기사가 진실임을 증명해 봐.”

.

그러나 재닛은 끝내 그렇게 할 수 없었지. 그녀가 쓴 기사는 기사가 아니라 소설이었으니까. 지미는 물론, 지미의 어머니도 외할머니도 세상에 존재하지 않는 사람이었으니까. 퓰리처 상을 받은 지 이틀째 되는 날, 재닛 쿡은 퓰리처 상을 반납하고 사표를 제출한다. 끈질긴 취재를 통해 미국 대통령 닉슨을 백악관에서 끌어냈던 언론의 명가 워싱턴 포스트의 이름에는 그야말로 굵직한 금이 가고 말았고 지미의 슬픈 세계에 눈시울을 붉히며 어떻게 이런 일이 있을 수 있는가 분노했던 시민들, 지미를 찾느라 발이 부르텄던 경찰과 공무원 모두 패닉에 빠져 버렸어.

.

“어떻게 그 기사가 작문이었단 말이야.”

.

노벨문학상 수상자인 <백년 동안의 고독>의 작가 가브리엘 가르시아 마르케스는 이렇게 비꼬았지. “쿡이 퓰리처상을 받은 것도 부당하지만, 쿡이 노벨문학상을 받지 못한 것도 부당하다.”

.

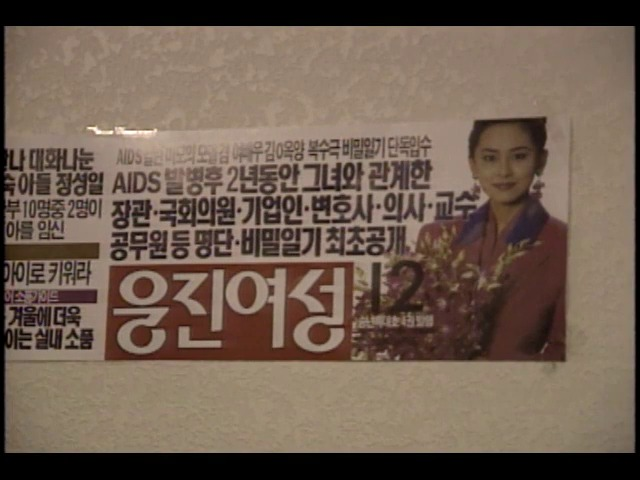

그런데 이런 노벨 문학상 후보(?)는 미국에만 있었던 게 아니야. 우리나라에도 있었다. 1991년 10월 한 잡지가 창간호를 냈어. <웅진여성>이라는 잡지였지. “독자가 편리하게 읽을 수 있도록 하기 위해 제작비 출혈을 무릅쓰고 일반 기사와 생활 기사를 분책”(시사저널 1991.117)했다는 잡지는 창간호 10만 부가 매진됐다고 할 만큼 큰 호응을 받았어. 기사 내용도 꽤 충실했고 여성잡지의 문화를 바꿔 놓겠다는 포부도 대단했다. 그런데 이 잡지 12월호에는 당시 한국 사회를 충격과 공포로 몰아넣은 기사가 실렸어.

.

제목부터 경천동지였다. “AIDS 발병 후 2년 동안 관계한 장관 국회의원 기업인 변호사 의사 교수 대학생 등 40명 명단, 비밀일기 최초 공개” 그러니까 AIDS에 걸린 20대 여배우이자 모델이 “세상 모든 남자에게 복수하겠다”며 수십 명과 성관계를 맺었고 그 내막이 낱낱이 기록됐다는 일기장을 입수했다는 거야. 대문짝만한 기사 아래에는 묘령의 여인 사진이 눈만 가린 채 등장해 있었으니 사람들은 눈을 의심할 수 밖에 없었지. “어떻게 이런 일이.”

하지만 웅진여성의 이 특종(?)은 자넷 쿡의 기사보다 훨씬 빨리 세상에 까발려진다. 이상한 데가 한 두 군데가 아니었거든. 일단 이 기사는 기자가 취재한 것이 아니라 르포라이터를 자처하는 다른 사람이 제공한 ‘일기장’에 근거한 것이었어. 그런데 이 르포라이터는 이름이 알려지지 않은 대중 잡지에 비슷한 내용을 몇 번이나 실은 바 있는 사람이었지. 일기에 적힌 내용도 사실과 다른 것이 한 두 군데가 아니었어. 모월 모일자 일기에 “눈이 내린다.”고 했는데 기상대에 알아보니 그날은 전국이 쨍쨍했다든지, 1989년 야당의원 아무개 이름을 들먹이며 여당 의원이 됐다고 썼는데 그건 사실상 1년 뒤에 벌어진 일이었다든지. 결정적으로 기사에 실린 여성은 결혼해서 잘 살고 있는 엉뚱한 사람이었어.

,

진실은 곧 밝혀졌어. 비슷한 내용을 싸구려 잡지에 쓰면서 스토리를 대충 완성한 르포 작가는 특종에 목마른 웅진여성 기자와 편집자에게 ‘증거가 있다.’ 며 일기장을 샐쭉 내밀었고 이에 홀딱 넘어간 기자와 편집장은 “ 20여일간 ‘사양’하는 이씨를 끈질기게 따라다니며 사정한 끝에 겨우 일기장 주요부분의 복사본을 얻어냈” (한국일보 1991년 12월 11일자)으며 급기야 세상을 향해 복수를 자행한 여인을 주인공으로 한 허위 공포물이 탄생했던 거지. 엉뚱한 사람의 얼굴과 더 많은 사람들의 명예를 생으로 짓밟으면서 말이야.

.

르포 작가와 기자, 편집장이 줄줄이 쇠고랑을 찼고 급기야 전무후무한 창간호 10만부 완판의 기록을 세우며 차원이 다른 여성지를 주창하던 <웅진여성>은 폐간을 선언하기에 이르러. 맹랑한 르포 작가의 거짓말과 특종에 눈 먼 기자들의 욕망은 그들 자신의 커리어를 망친 것은 물론 새로운 잡지를 만들어 보겠다며 의욕에 불타던 그 동료들의 밥줄마저 끊었던 거야. 아마 그들 역시 재닛 쿡이 한참 후에 한 변명으로 그들의 잘못을 포장했을지도 모르겠구나. “워싱턴 포스트 같은 일류신문사에서 쟁쟁한 기자들과 경쟁하며 살아남으려고 하다 보니, 스트레스를 너무 많이 받아 결국 그런 기사를 쓰게 되었다.”

.

재닛 쿡은 그 뒤로 언론계에 발을 디디지 못했어. 십 수년 전 아빠가 들은 바로는 슈퍼마켓의 캐셔로 일하고 있다고 했다. 당연한 일이지. 그런데 “20대 여인의 AIDS 복수극”이라는 가공할 작문으로 여러 사람에게 피해를 입힌 기자들과 르포 작가는 과연 우리 언론계에서 떠났을까? 그러기를 바란다는 말로 대답을 대신하마. 장담은 못하겠구나. 웅진여성 기자들 못지않게 어이없는 작문을 한 기자와 기사들을 아빠는 알고 있지만 그들은 아직도 건재하니까.

그런 잡지가 있었군요.

하긴 지금도 정신나간 언론이 한두군데라야 말이죠.

딱 3번 나오고 역사 속으로 사라진....