나는 어릴 때부터 미술에 관심이 많았다. 사실 그렇게 재능이 있는 편은 아니었지만 그림은 곧잘 그렸다. 엄마도 젊을 때 그린 진달래꽃 화선지를 돌돌 말아 다락에 보관하고 있었고, 아빠도 젊을 때 취미로 그렸다는 조그마한 풍경화 캔버스 몇 개가 집 안에 걸려 있었다.

나도 그림을 잘 그리고 싶어 고등학교 1학년 때까지는 매주 어느 화실을 나가기도 했다. 그때 선생님은 자신이 서울대를 나왔노라고 강조하는 독신 여성이었는데, 자택인 아파트를 화실로 꾸며 학생들과 취미 화가들을 열심히 지도했다. “눈에 보이는 대로 그리세요”가 그분의 모토였다. 그러면서 녹색 이파리들 한가운데서 갈색을 발견하고, 빨간 꽃잎 한가운데 어른거리는 노란색을 반드시 찾아내어 그리라고 지도했다.

결국 자신이 없어서 미대를 가지는 못했다. 그래도 대학교 때는 그림 그리는 동아리에 가입해 전시회도 여러 차례에 참여하고 대학에서 주최하는 미술상을 받을 정도로 열심히 그림을 그렸다. 대학원 때는 홍대 미학과 학생들 틈에 억지로 들어가 세미나를 하면서 미술계에 어떻게 한몫 낄 수 있지 않을까 기웃거리기도 했다.

그리고 직장 생활을 시작한 이후에는, 대학 때 친했던 선배가 ‘전시기획사’를 들어가 일한다는 소식을 듣고, 나도 거기 취직시켜주면 안 되냐고 묻기도 했다. 그러나 선배는 “거긴 다 해외 유학파들이 일하고 있어.” 하면서 나의 기를 꺾어놓았다. 나중에 알고 보니 꼭 그런 것도 아니었는데 말이다.

어쨌든 세 번째 직장인 대학 출판부를 그만두고 영어 공부도 할 겸 번역 일거리를 맡아서 몇달째 하고 있던 어느날, 그 선배에게 갑자기 연락이 왔다. 자기가 디자인 웹진을 창간하게 됐는데, 같이 일하자는 거였다.

그 선배가 일했던 전시기획사에서 창간하는 웹진이었다. 전시기획사 사장은 미국에서 미술을 공부한 후 한국에 돌아와 미술평론가로 활동하던 사람이었다. 그러다가 출판사도 차려보았고, 지금은 전시기획사를 차려서 돈을 벌어보려고 노력을 하고 있었다. 주로 디자인 박람회 관련 정부 발주 사업을 수주하는 데 총력을 기울였다.

사실 예전에 그 전시기획사 사장이 동료 386 운동권들과 함께 출판사를 차렸을 적에, 그가 주관하던 포스트모더니즘 미학 세미나에 나도 몇 번 참석한 적이 있었다. 출판사도 세미나도 흐지부지 되고 몇 년이 지나서, 우리는 ‘전시기획사’ 면접 자리에서 다시 마주하게 되었다. 사실 나도 그랬지만 사장도 기억이 또렷하게 나지는 않는 모양이었다. 그는 그래도 반갑다며 같이 일해보자고 했다.

그런데 일이 묘하게 돌아갔다. 일단 내가 먼저 전시기획사에 입사를 하고 디자인 웹진 창간 실무를 맡아 진행을 하는 동안, 나의 선배는 외부 자문 형식으로 일하다가 나중에 편집장으로 본격적 합류하기로 했는데, 나에게 자꾸 다른 일감이 주어졌다.

당시 우리 전시기획사가 (아무 수익 모델이 없는) 디자인 웹진을 창간하겠다고 마음먹었던 것은 돈이 엄청 잘 벌렸기 때문이다. 바야흐로 김대중 정권을 거쳐 노무현 정권으로 이어지면서 386들이 그야말로 사회 전반을 장악하기 시작하던 시기였다. 문화나 예술 쪽은 더욱 황금광이 터져서 지원금이 쏟아져 들어오고 있었다. 386 운동권 출신 미술계 인사들과 끈끈한 관계를 맺고 있던 사장은 당시 정부에서 발주하는 문화 예술 관련 전시회들을 눈코뜰새 없이 맡아서 기획하며 매년 회사 규모를 두세 배씩 키워가고 있었다.

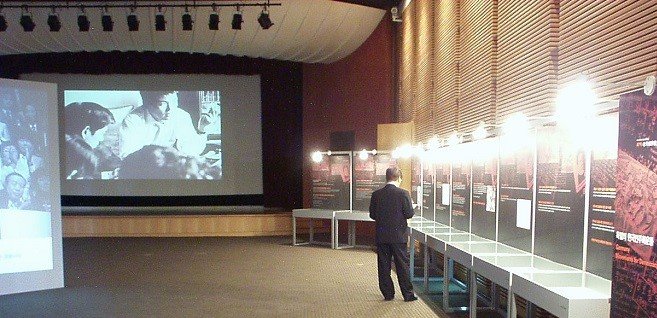

나 역시 입사 하자마자 역사 관련 정부 기관에서 발주한 전시회 기획 업무에 바로 투입되었다. 전시 기획 일은 처음이었지만, 출판이나 잡지 편집 업무와 그다지 다를 것 없이, 텍스트와 이미지를 다듬고 배치해서 인쇄시키는 일이었다. 다만 그 인쇄물이 종이 묶음의 형태로 영구 보존될 것이라기보다는, 나무 각목과 판자로 만들어진 설치물에 붙여질 것이고 전시 기간이 끝나면 파괴될 예정이라는 점이 달랐다. 물론 팸플릿은 좀 남아서 여기저기 자료보관실을 떠돌아다니긴 할 것이다.

수백 쪽에 달하는 분량의 글들을 다루다가, 몇 십 쪽도 채 되지 않는 글들을 다루니, 식은 죽 먹기였다. 게다가 미술 쪽 공부만 했지, 맞춤법 같은 건 정식으로 공부해본 적 없는 기획자들보다는, 출판사에서 훈련을 받은 나 같은 편집 경력자가 훨씬 안정감 있게 잘해낼 수 있는 종류의 일이었다.

그러나 노동 강도는 출판계보다 더 셌다. 게다가 육체노동에 속하는 일도 꽤 자주 해야 했다. 회사에서는 여러 곳의 전시를 맡아 팀 별로 나누어 진행했는데, 전시회 개장 날이 되면 다른 팀까지 모두 동원되어 전시물을 나르고 설치부터 청소까지 밤샘을 해야 했다. 업무의 대부분을 차지하는, 발주처로부터 텍스트와 이미지를 받아 처리하는 ‘전시 준비’ 작업도 항상 촉박한 시간이 주어져서 밤샘을 해야 하는 일이 비일비재했다.