만약 생각에도 살집이 있다면 내 머릿속은 필시 고도비만이다.

괜히 사서하는 걱정과 자기비하같은 여러 생각이 머리속을 비집고 들어온다. 사람과 어울리는 건 매번 서툴고, 타인의 말에 대한 반응이나 이해하는 속도가 늦다. 직장은 길어야 3년 짧으면 2년 남짓 머무는 게 전부. 이래저래 더디기만 하고 뭐 하나 이룬 거 없이 도돌이표처럼 맴돌며 사나. 40세 쯤에는 푼돈도 못 버는 중년이 되면 어떡하지. 마음을 괴롭히는 생각을 펼치자면 끝도 없다.

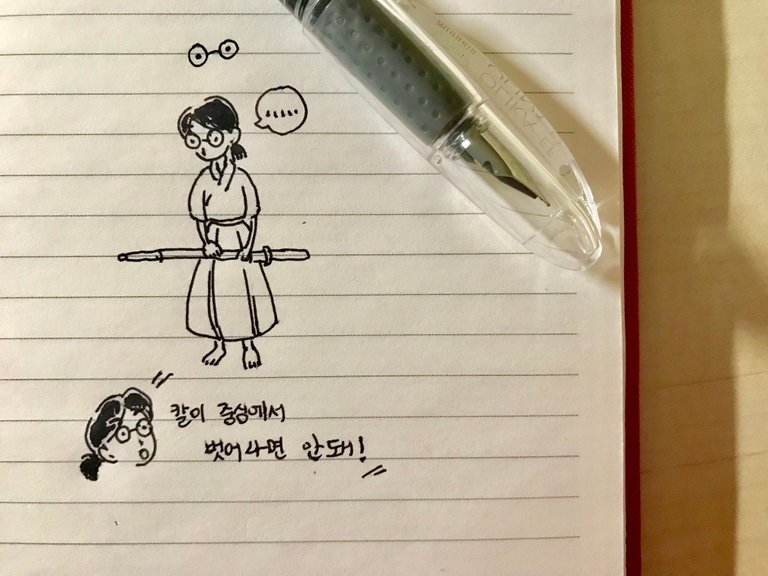

이런 내가 조금이라도 뇌의 묵직함을 덜어내는 순간이 있다. 검도 도장에 들어가 도복을 입고 죽도를 휘두를 때다. 대학교 2학년. 늦깎이 대학 동아리 신입생으로 시작해 어느덧 13년 째 검도를 하고 있다. 동기와 선배들에게 맨날 지기만 했는데. 정신 차려보니 앞서가던 이들은 사라지고 나만 남았다.

몸 움직이는 걸 귀찮아는 내가 왜 뜬금없이 운동을 시작했을까. 회사는 몇 번씩 그만 뒀으면서 검도는 지금껏 계속한다. 고등학교 만화 동아리 모임 때 죽도를 들고 나타났던 선배, 같은 대학교에 붙으면 검도 동아리에 들어가자고 약속했던 친구. 그런 단편적인 기억들이 생각나지만 벌써 10년도 더 된 이야기다. 검도를 시작했던 뚜렷한 이유는 이제 기억나지 않는다.

대학 때야 공부할 시간을 따로 빼놓고 도장가는 시간을 확보하는 게 가능했다. 하지만 직장생활과 검도 수련을 같이 한다는 건 만만치 않았다. 회사가 날 사무실 밖으로 제때 내보내줬으면 좋으련만. 그런 날은 많지 않았다. 사무실을 박차고 뛰어가도 수련 종료 10분 전, 15분 전에 겨우 도착해 호구 쓰고 대련하는 게 전부였다. 심지어 퇴근 후의 무기력은 힘이 쎘다. 도장 문 앞에서 “그냥 자고 싶다”고 생각한 게 한 두 번이 아니다.

딱히 재능도 없고 배움도 늦고. 되돌아보면 돈도 안 되는 일에(장래희망이 도장 사범도 아니면서-.,-;;) 격렬하게 아무것도 하기 싫은 무기력감을 견디며 내 인생의 13년이란 시간을 보냈다. 왜 검도를 계속 했을까.

일단 검도를 하고 있으면 말주변이 없는 나도 누군가와 말할 꺼리가 생겼다. 진지하게 수련한다 싶으면 먼저 말을 걸고 이것저것 가르쳐주는 도장 선배들이 있었다. 오래 수련하다 보면 다들 고민의 양상이 비슷해져서, 많은 말을 하지 않아도 상대가 뭘 고민하는지 간파하는 경우가 많다. 덕분에 말주변이 서툴러도 어떤 내용인지를 가늠하며 대화하는 게 가능했다(그러다 연애도 했다). 삶의 가치관이 다 맞는 건 아니었지만, 대화가 가능하다는 것 자체가 진전이었다.

나아가 수련할 때 부딪히는 벽을 다루는 법, 그 해결책을 찾는 과정은 삶의 어려움을 다루는 과정과 크게 다르지 않았다. 검도에서나 삶에서나, 나는 거북이 걸음으로 더 나은 인간이 되어갔다.

수련하면서 느꼈던 신체적, 정신적 괴로움은 오히려 검도를 하는 큰 힘이기도 했다. 대련하는 과정에서 타인에 대한 공포감이나 자기 한계를 느끼는 건 분명 두렵다. 지금도 어떤 날은 대련하다가 “무서워 죽겠다”는 말이 육성으로 터져나온다.

하지만 자기 한계를 마주하고, 그걸 조금이라도 다뤄가며 성장하는 걸 ‘머리’가 아닌 ‘몸’으로 느낄 수 있다. 학교나 직장에서 겪었던 괴로움이 보통 외부 지시에 의한 것이었다면, 수련을 하며 느낀 괴로움은 온전히 내 성장을 위한 거라고 느껴졌다. 고통에 굳이 자기 소유권을 주장하는 게 무슨 의미인가 싶지만, 검도할 때의 나는 무의식 중에 이 고통이 온전히 날 위한 것임에 감사했나 보다.

검도 때문에 몸이 날씬해본 적은 점심 저녁으로 수련하던 대학 시절을 제외하곤 없다. 대신 검도 덕에 무거웠던 뇌속을 조금씩 덜어낼 수 있었던 데 감사하다. 죽도를 쥐고 기합을 내지르며 대련하다가 상대에게 나가 떨어진 순간들의 강도만큼. 딱 그만큼 있는 그대로의 나를 조금씩 인정하게 됐던 것 같다. 착하고 비겁하며 욕심많고 지기 싫어하는 나를.

뇌속 지방을 덜어내는 운동.

좋은 표현 잘 보고 갑니다.

옙 좋은 말씀 감사합니다 :)