여기 다시 올 일이 없을 거라고 생각하며 필사적으로 사진을 찍었던 적은 원래 없었다. 동행한 사람들은 호들갑을 떨었던 그 인도에서, 지겨움을 견디다 못해 근방 멀티플렉스를 찾아 할리우드 영화를 보았고 뉴질랜드에서는 혼자 방에서 낮잠을 잤다. 튀기 좋아해서 초연해보이고 싶어서일지도 모르겠다만 살다보면 '아 이곳은 다시 올 일이 없겠군.'이라고 생각한 곳을 여러 번 오게 되는 경우도 많고, '이곳은 언제든 올 수 있겠지.'라고 생각했던 일상이 타의적으로 일상 밖이 되는 경우도 흔하더라. 무슨 한국전쟁을 경험한 세대가 아님에도 말이다. 원래 인생은 그런 것이다.

여름 궁전에서 핀란드 만을 거쳐 상트페테르부르크 중심가로 배를 타며 움직이던 그 순간 느꼈던 묘하게 벅찼던 감정을 나는 아직 기억한다. 바다 자체도 큼직하고 북쪽 바다 특유의 시퍼런 색이 넘실댄다. 어느 바다는 황해라 불리고 또 어느 바다는 흑해, 홍해 또한 어떤 바다의 색깔은 비취색이라고 표현되는데, 이 바다는 러시아 국기만큼 한 없이 희고 푸르며 태양은 붉다. 심지어 그 넓은 바다는 어촌이나 크레인이 있는 부두로 이어지는 것도 아니고 동화 속 마을 같은 수백년 전 시내 중심가로 사람을 휴식 없이 안내한다.

아마도 이 바다를 다시 볼 일은 없을 것이라고 생각했다.

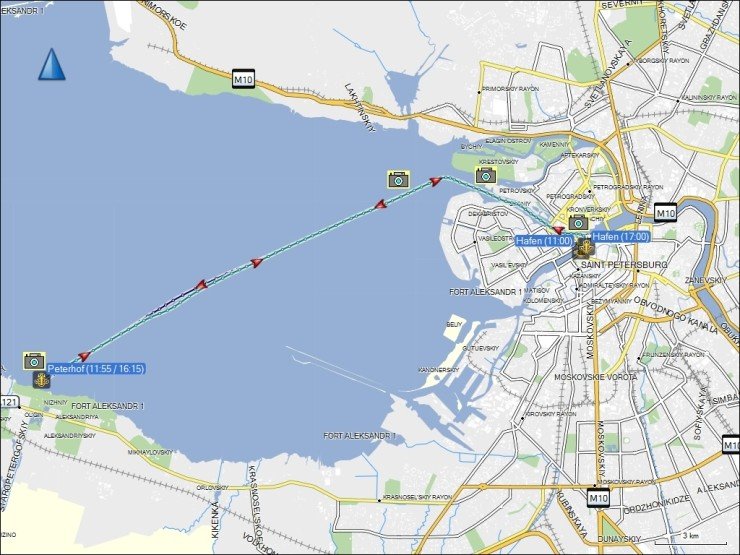

[바로 이 코스다. 왼쪽이 여름 궁전. 바다를 거쳐 강으로 간다.]

[배가 도시 중심가로 다이렉트로 가는 게 이 트립의 묘미]

이 바다를 항해하는 것이, 평범한 서울시민이 일평생 한강 유람선을 타는 것 정도는 흔한 이벤트가 될 것이라고 당시에는 알 수 있었을까. 이 백야(白夜)와 야밤에 댄스를 하는 슬라브 족 중년들 역시 말이다.

[어쩐지 공원에서 태극권하던 사람들의 모습이 떠오르긴 했지만 춤 자체는 잘 추더라]

원래 여자 이야기가 많은 여행기지만 오늘은 그 중에서도 살짝은 색깔이 다른 이야기를 하고자 한다. 방금 말한 것과는 정반대로, 이제 익숙한 사람이 될 거라고 생각했던 그 사람을 마지막으로 보았던 순간에 대해 담백하게 쓸 생각이다.

이역만리 여행지에서 오래 전 그 사람이 떠올랐던 것은, 내가 배고파서 식당을 잘못 골랐기 때문이다.

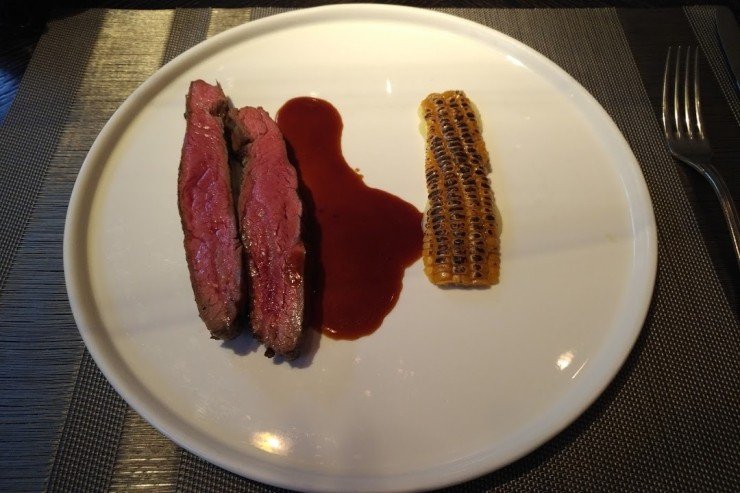

음식이 나빴다는 이야기는 아니다. 고급스러운 인테리어로 장식된 식당이었음에도 다행히 행색이 꾀죄죄한 나를 들여보내주었고 음식도 훌륭했다. 하루 종일 걸었던터라 단숨에 요리 3개와 맥주를 시켰다.

첫번째 요리는 꽤 위트있지 않은가? 마치 팔레트 같다. 맛도 훌륭했다. 마음에 들어 메뉴판 사진을 찍어 왔다.

배가 좀 차니 주변 사람들이 시야에 들어왔다. 앞에 앉아있는 가족들이 꽤 기품있더라. 사회적 지위가 있어 보였다. 마치 제정 러시아의 귀족 가문처럼 도도한 느낌이 들었는데, 특히 자신에게 장난을 거는 남동생을 무시하고 얌전히 책을 보는 예쁘장하게 생긴 십대 후반 정도의 여자 아이가 내가 알던 그녀와 너무 닮아 깜짝 놀랐다.

나는 그녀에게 옷을 한 벌 선물해준 적이 있었다. 그걸 입고 나를 만나러 온 그녀가 너무 예뻐서 그날 그녀가 예쁘다고 일기까지 썼다. 일기에 작가 이상이 사랑하던 여인 금홍에게 썼던 시까지 올려놓았다.

나는 상처를 통해 인간이 성장한다고 믿지 않는다. 어떤 사람들은 어떤 상처를 통해 성장하기도 하지만 사실 그들은 상처가 없이도 잘 자랐으리라 생각한다. 나는 당신을 상처없이 지켜주고 싶다. 심지어 그대가 전혀 성장하지 못한다고 해도 상관없다.

직관적으로 나는 그녀를 독일 신화의 크림힐트와 닮았다고 말했다...... 지고지순하게 자란, 남편과 국가에게 충실한 왕녀였지만 사랑하는 남자가 암살당한 뒤 시퍼런 복수심을 안고 자신의 성적 매력으로 사람들을 움직여 마침내 궁전을 피칠갑을 한 유명한 악녀말이다.

그건 그녀 국적이 독일이라는 것 때문에 아무렇게나 막 붙인 이름은 아니었다. 아직 떼 묻지 않은 순진한 여자 아이였지만, 어딘가 퇴폐적이고 악독한 아름다움의 가능성이 보였다.

아마 그랬기 때문에 유독 그녀에게 설레고 또 그녀를 두려워했을 것이다. 나는 찌질한 모습을 다시 보이고 싶지 않았으니까.

20대 초반 때였다. 당시 내 기준에서는, 왜 이런 여자애가 나한테 관심을 보일까 이해할 수 없던 미인, 그래서 금세 사랑에 빠졌던 여자와 몇 번 데이트를 했다. 지금 생각하면 처음에는 그냥 살짝 밀었던 것 같은데, 갑자기 연락이 잘 되지 않자 소스라치게 놀라서 바로 매달려버렸다. 다른 더 쓸만한 남자를 찾았던걸지, 아니면 내 그 모습이 매력이 없어보였을지 어느 시점부터 그녀를 만나기 어려웠다. 그러다 어느 날 감정이 폭발해 집 앞에서 기다리는 추태를 부리고 말았다. 나는 그날 그녀를 만나지도 못하고 돌아왔다. 너무 자존심이 상했고 앞으로 다시는 이런 일을 만들지 않겠다고 결심했다.

어느 시점부터인가 정말 그 결심대로 살고 있더라. 이십대 중후분부터 삼십대 초중반까지 나는 꽤 많은 여자들을 만났는데 어떤 경우든 두 번 연락하지 않았다. 명백하게 조금 튕기는 것이든, 살짝 삐진 걸 어필한 것이든, 문자나 전화를 한 번 남기고 답이 없으면 그걸로 끝이었다. 여자 친구든, 고백해달라는 뉘앙스를 강하게 어필하는 썸녀든 마찬가지였다.

한 번 예외는 있었다. 인터넷에 검색하면 사진이 잔뜩 나오는 소위 말하는 셀럽인 여자였다. 다만 그녀가 예뻐서 두 번 이상 연락했던 것은 아니다. 그녀는 자기 손목을 그으며 남자가 안절부절 못하는 걸 즐기는, 사람을 흔드는 걸 즐기는 여자였는데, 내가 그녀에게 손목을 한 번 그을 때마다 한 번 씩 다른 여자와 관계를 가지겠다고 엄포를 놓고 정말 그럴 것처럼 행동하자 몇 달 동안은 긋지 않았다. 근데 나를 만나는 기간 동안 손목을 긋지 못한 게 꽤 억울했는지, 마치 특수부대가 기습작전이라도 하는 것처럼 내 약점을 잡아 예측 불허 시점에 헤어지자고 말했다. 그때 그 문제를 수습한다고 여러 번 전화한 적은 있다.

그 이외에 생각나는 예외는 없다(정말 아주 가볍게 생각하지 않았던 이상은). 어린 시절의 트라우마였을 수도 있고 약한 자존감 때문일지도 모른다. 의외로 '지독하게 합리적인 구석'도 있어서 호감이 있는데 튕긴다는 행동 자체를 혐오해서일수도 있다. 여하간 이유는 제각각이었다만 두 번 이상 연락하지 않는다는 그 원 패턴은 꽤 잘먹혔던 것 같다. 오히려 주관이 있어 보였을까? 잘 모르겠다. 하지만 연락을 끊으면 예외 없이 연락이 왔다. 보통 1주에서 8달 사이였다.

어떤 러시아 여자가 나를 <울리바쉬카>라고 불렀던 적이 있다. 그녀에게 그게 무슨 말인지 물었다. 그러자 그녀는 '항상 웃는 남자'라고 말해주었다. 그게 내가 연애에서 희망하던 내 모습이었다. 딱히 연연해하지 않는 쿨하며 여유 있는 그런 거...... 타인의 입을 통해 확인받으면 참 즐거웠지. 그렇게 과거의 구질구질한 모습에서는 탈피했다고 생각했는데.

그런데 그게 착각이었더라.

어차피 흔한 이름이니까 그녀의 이름을 말할까 한다. 그녀의 이름은 밀레나였고, 애칭 미나라고 불리었다. 나는 그녀와 만나기로 했던 일요일 점심, 그녀가 보냈던 두 통의 문자를 아직도 보관하고 있다. 아래 번역된 이 문자는 내가 토요일날 <내일 시간 괜찮아?>라고 보낸 문자에 그녀가 하루가 지나 답한 것이다.

<아직 모르겠어. 하지만 내 경험 상 나는 내일 시간이 있을거야>

<위 문자는 어제 갔어야 하는 문자임>

실제 문자는 이모티콘이 좀 더 들어가있다. 굳이 이모티콘이 아니더라도 그녀가 내게 호감이 있다고 볼 근거는 꽤 많았기 때문에, 혹 자기를 찾아와서 기다리라고 말하고 있는 것은 아닐까 고민해보았다. 하지만 자존심 때문이거나 또는 자신감이 없어서였거나 어쩌면 둘 다 때문에 나는 결국 그날 그녀를 만나는 것을 포기하고 아래처럼 답장했다.

<난 수수께끼를 푸는 걸 잘 못해. 도대체 무슨 말이니?>

<수요일은 시간 괜찮아?>

그녀는 밤 늦게 수요일은 어렵다고 답했고 나는 더 이상 그녀에게 연락하지 않았다.

그게 우리 모든 대화의 끝이다. 그리고 그녀는 꽤 오래 동안 유지되었던, 연락을 끊으면 늘 피드백이 온다는 내 유구한(?) 승리(??)의 역사를 부수어버렸다.

아마 착각일 것이다.

다만 3주 정도 뒤 그녀의 카톡 대화 상태 메세지는 영어로 넌 날 사랑해(You love me)였고, 다시 몇주 뒤의 상태 메세지는 <바보(idiot)>이었다. 혹시 나에게 <You love me, idiot>이라는 말을 쓴 것은 아니었을까, 혼자 고민한 적은 있다.

그리고 종종 생각한다. 설령 틀려서 망신을 당했다고 해도, 그날 그녀의 집 앞을 찾아갔거나 아니면 몇 번 더 연락했으면 좋았을 것이라고.

베른의 디트리히는 평소 크림힐트의 흉계를 알고 있었기에 그녀를 미워하고 있었다. 하지만 아름다운 얼굴의 왕비가 울상을 지으며 자신에게 간청하자 그만 마음이 흔들리고 말았다. 그는 잔뜩 굳은 얼굴로 자신의 무구를 챙겼다.

(중략)

마침내 크림힐트는 자신의 모든 복수를 끝마치고 궁궐로 돌아왔다. 하지만 그녀와 동반한 고트족과 훈족의 수많은 전사들은 그렇지 못했다. 아틸라 왕은 크림힐트를 보자 탄식을 지르며 말했다.

"나는 저리도 끔찍한 여자는 다시 보고 싶지 않구나."

그러자 백전 노장이자 훈국 제일의 현자라 불리는 객장 힐데브란트가 칼을 뽑아 크림힐트의 목을 재빨리 잘라버린 뒤 말했다.

"다시 보지 않을 여자라면 그냥 죽여버리는 것이 낫습니다."

팜므파탈의 목을 자르는, 과연 무훈 서사시다운 결론이다. 어쩌면 이것과 비슷한, 일도양단식의 결론이었을까.

인생에서, "나는 어떤 문제를 해결했다."라고 말하는 것 만큼 어리석은 말도 없다. 역설적으로 그것은, 그 '극복했다는 부분'이 여전히 그 사람의 약점이라는 것을 광고하는 것과 같다. 사람은 거의 바뀌지 않을 뿐 아니라 <약점의 극복>과 같은 테제는 원래 사람의 사유를 제한하기 쉽다.

인간의 삶은 발전하는 직선과는 원래 거리가 멀다. 그보다는 같은 지점을 빙글빙글 계속 돌며, 극복했다고 생각한 과거를 무수히 맞닿아뜨리는 것이다. 그러다보면 자신이 도는 원의 크기를 조금은 넓힐 수 있다. 그래서 약간 숨통이 트이는 수준에 만족해야 하는 것이다.

이스라엘의 사관생도들은, 조상들이 로마에 항거하다가 집단으로 자살한 마사다 요새 정상에 올라가, "마사다는 다시는 함락되지 않는다!"라고 함성을 지르며 결의를 다진다고 한다. 하지만 만약 정말 국가적 운명을 건 전쟁이 났을 때, 그 요새가 가진 상징적 가치에 집착한다면, 분명 큰 피해가 있을 것이다.

나폴레옹은 세계전사에서 세 손가락에 꼽히는 회전인 <아우스터를리츠 전투>에서 적군에게 일부러 중요한 요새를 넘겨주어 상대를 방심하게 만들었다. 영화 범죄의 재구성을 봐도, 주인공 박신양은 일부러 명문대를 졸업했지만 생활력이 없고 순진한 모쏠을 흉내내어 닳고 닳은 매춘부를 유혹한다. 어느 것이든 일반해라는 것이 있다. 정말 고수에게는 목적과 수단이 있을 뿐이며, 거기서 반드시 지켜야 하는 것 따위는 없다.

예전 어떤 여자가 내게 해주었던 말이 있다. 상대가 밀면 나도 밀고 그냥 기다렸다가 먼저 연락이 오면 승리감에 도취되는, 그런 원 패턴 밖에 못하는 건 시크한 척 가죽을 써도 결국은 아마추어 밖에 되지 않는다고. 정말 여자를 잘 유혹하는 남자라면 밀거나 도도하게 구는 것도 귀엽게 볼 수 있는 여유가 있을 것이고 그 심리를 잘 낚아채 빨리 자기 목적을 충족할 수 있을 것이라는 말과 함께. 인정하고 싶지 않았지만 그녀의 말이 맞았다.

여자들을 잘 유혹하는 플레이어가 되지 못해서 유감이라고 말하고 싶은 것은 아니다. 다만 그때 그냥 내 감정에 솔직하게 행동하고 차라리 매달리기라도 했다면, 나는 그후 내가 극복했다고 생각했던 문제들에게 역습을 당할 필요가 없었을지도 모른다.

이제 언제든 볼 수 있는 관계가 될 것이라고 믿었던 그 마지막 날을 기억한다. 그녀의 부드러운 손과 달콤했던 머리카락 냄새, 포옹에서 떨어졌을 때 무언가 아쉽다는 듯이 나를 응시했던 그 눈을 기억한다. 다시 그녀를 볼 수 없었고 그래서 슬펐다.

그녀의 사진을 올릴 수는 없고. 음식점에서 그녀를 떠올렸던 여자가 어렴풋이 나온 사진을 하나 올린다.

이런 실루엣만 올린 걸로는 어느 나라 법으로도 기소되지 않을 것이다. 아마 본인도 자기인줄 모를 듯.

여행기니까 여자 이야기만 하지 말고 이제 이 편도 마무리를 지어야겠지.

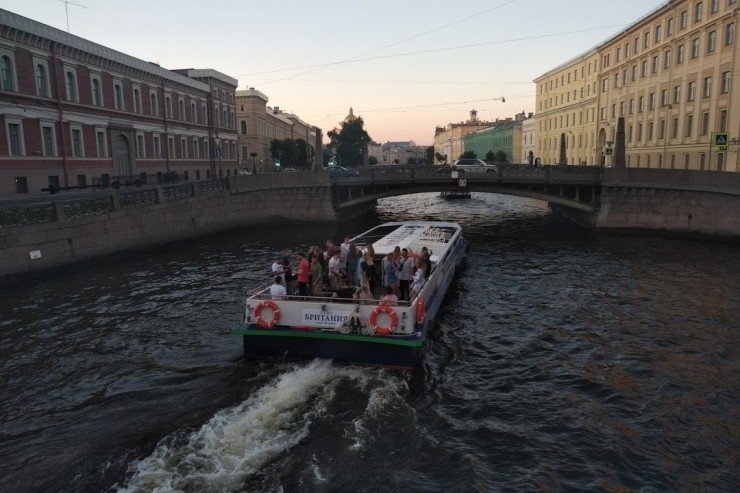

동네 놀이터를 지나, 보트를 탄 젊은이들과 손으로 인사하고 다리를 건너 숙소에 들어와 잠들었다.

PS : 러시아 여행을 처음 간 지는 1년 반이 다 되어가고 초고를 쓴 지 1년도 넘었는데 지금에야 올립니다.

[굿모닝 러시아] D-1 아직 한국

[굿모닝 러시아] 기내 화장실 앞에서의 소회

[굿모닝 러시아] 백야

[굿모닝 러시아] 여행 첫날 현지 여자들한테 호구 털린 이야기

[굿모닝 러시아] 굳이 이 편의 제목을 붙이면 카잔 성당

[굿모닝 러시아] 여름 궁전 – 나는 아직도 그녀의 이름을 모른다

Hi @admljy19!

Your UA account score is currently 4.374 which ranks you at #2591 across all Steem accounts.

Your rank has dropped 126 places in the last three days (old rank 2465).Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 97 contributions, your post is ranked at #50.

Evaluation of your UA score:

Feel free to join our @steem-ua Discord server